HAMBURG WASSER

Hamburger Wasserwerke GmbH

Hamburger Stadtentwässerung AöR

Inhalt

Wasser ist eine der wichtigsten und schützenswertesten natürlichen Ressourcen auf unserer Erde. Wir haben in den letzten Jahren vermehrt erfahren können, welche Auswirkungen der Klimawandel haben kann. Zunehmende Extremwetterereignisse sowie die heißen und trockenen Sommer der letzten Jahre beeinflussen unsere Wahrnehmung und prägen auch das Handeln von HAMBURG WASSER. Vor diesem Hintergrund trägt HAMBURG WASSER als kommunaler Trinkwasserver- und Abwasserentsorger große Verantwortung für den Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser. Neben der sicheren Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser und der sicheren Beseitigung anfallenden Abwassers stellt die nachhaltige, dezentrale Regenwasserbewirtschaftung ein wichtiges Unternehmensziel dar. Die rücksichtsvolle Bewirtschaftung und Nutzung der natürlichen Ressourcen ist uns dabei ein Kernanliegen. Als öffentliches Unternehmen ist HAMBURG WASSER hierin eng mit den Interessen der Freien und Hansestadt Hamburg verbunden und steht der Stadt bei ihren Vorhaben zum Schutz der natürlichen Ressourcen und des Klimas als starker Partner zur Seite. Das Unternehmen sieht sich als Innovationstreiber und Partner für eine zukunftsweisende Wasserwirtschaft sowie für Lösungen rund um eine nachhaltige Energieversorgung.

Seit Jahren verfolgt HAMBURG WASSER eigene Konzern- und Unternehmensziele zur stetigen Senkung der CO2-Emissionen und zur Steigerung der Eigenenergieversorgung mit regenerativem Strom. Zur Steigerung des Anteils an eigenerzeugter Energie, hat das Unternehmen 2024 diverse Photovoltaik-Anlagen an eigenen Standorten errichtet. Zur Dekarbonisierung des Standortes Billhorner Deich wurde der Anschluss an ein neu errichtetes Fernwärmenetz veranlasst. Dieses wird aus industrieller Abwärme gespeist, so dass die Treibhausgasemissionen auf ein zu vernachlässigendes Maß reduziert werden können. Darüber hinaus engagiert sich HAMBURG WASSER in Zusammenarbeit mit der Hamburger Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) intensiv für die Integration des Regenwassermanagements in städtische Entwicklungsprozesse, um nachhaltige und klimaresiliente Stadtstrukturen zu fördern.

Die vorliegende Umwelterklärung gibt einen umfassenden Überblick über die Umweltauswirkungen der Tätigkeiten des Unternehmens und belegt diese mit aktuellen Kennzahlen des Jahres 2024. Die Geschäftsführung bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen Mitarbeitenden für ihr Engagement bei der kontinuierlichen Umsetzung unserer Umweltziele und -maßnahmen.

Es ist unser Anspruch, auch in Zukunft den Wasserkreislauf in der Metropolregion Hamburg nachhaltig und mit den besten Lösungen für unsere Kunden, Partner und die Umwelt zu gestalten. Auf diese Weise leisten wir unseren Beitrag für ein lebenswertes Hamburg.

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern der Umwelterklärung von HAMBURG WASSER eine interessante und aufschlussreiche Lektüre!

Die Geschäftsführung

Dr. Michael Beckereit Dr. Frank Herzog

Original-Unterschriften liegen vor (eingescannte pdf. Datei)

Hamburg, Mai 2025

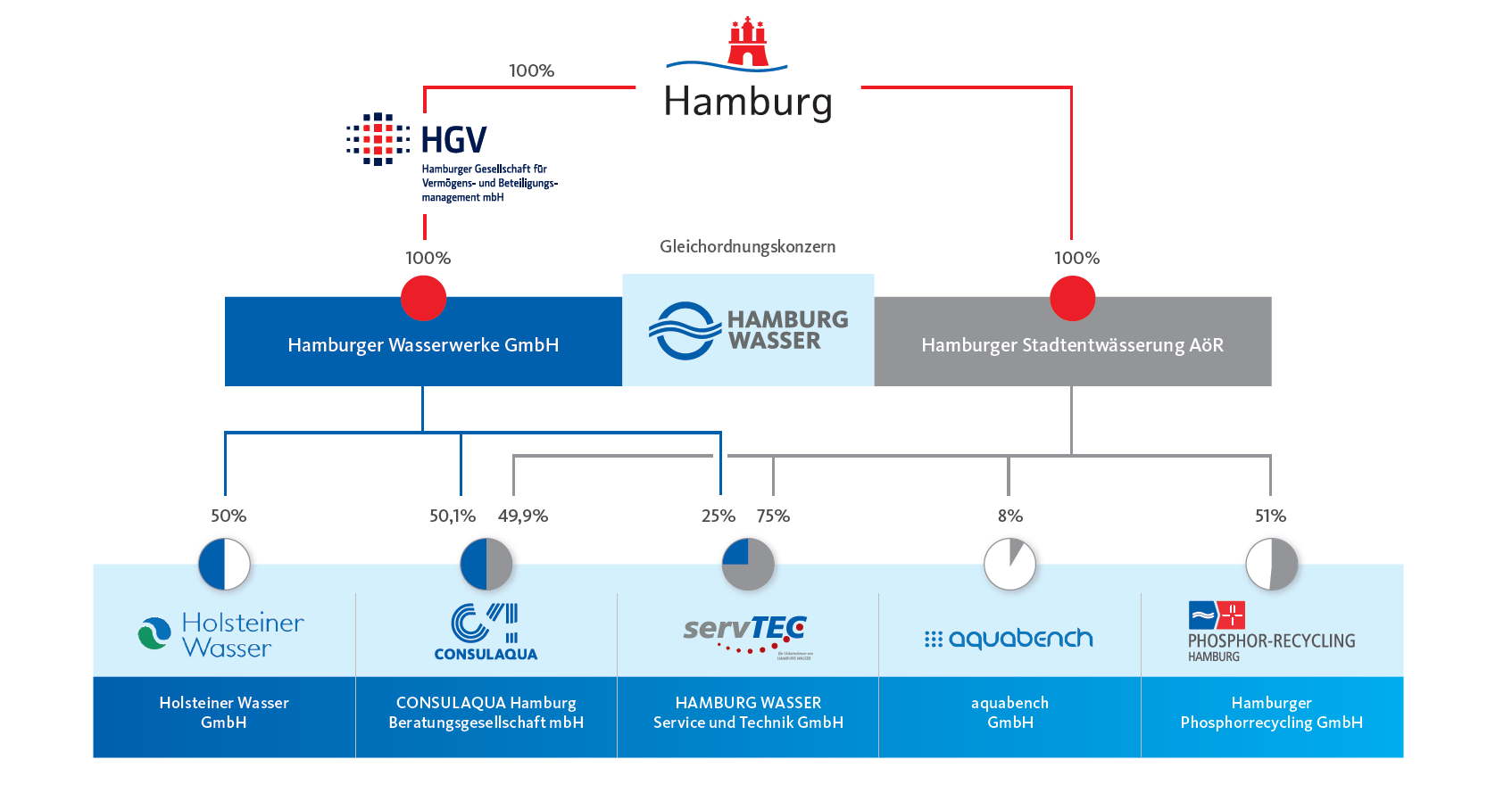

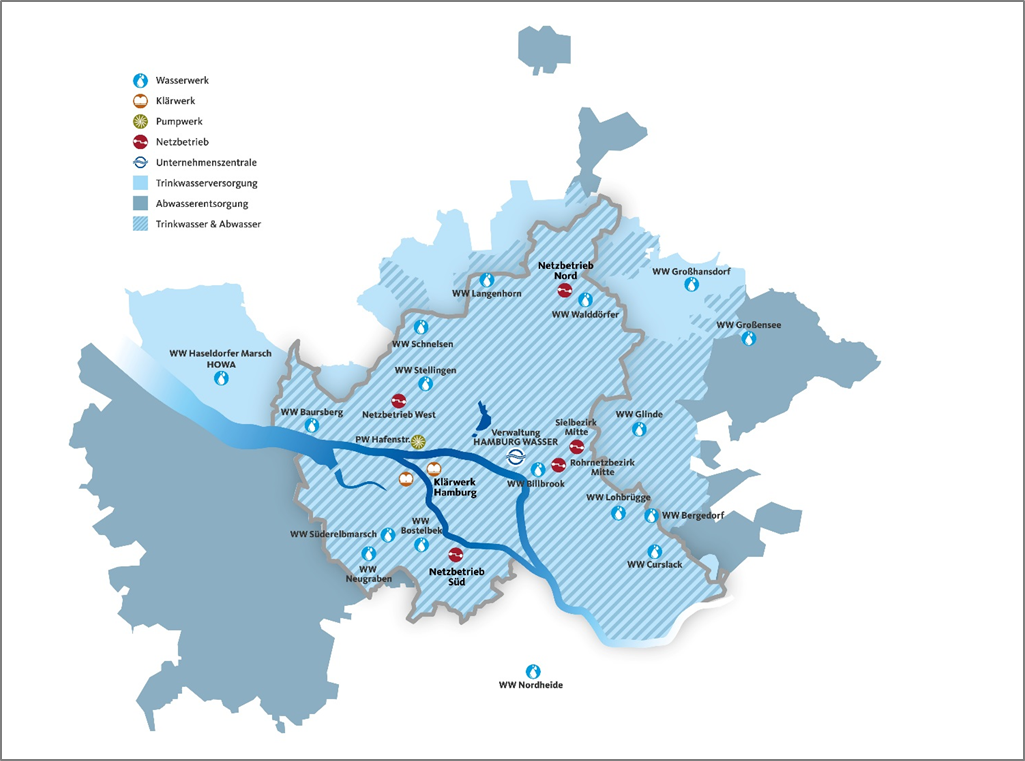

HAMBURG WASSER ist ein Gleichordnungskonzern aus den Unternehmen Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) und Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE). HAMBURG WASSER ist Deutschlands zweitgrößtes öffentliches Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsunternehmen und vereint über 180 Jahre gewachsenes Fachwissen und Kompetenz in Sachen Trinkwasser und Abwasser im Dienst der Menschen und ihrer Stadt (siehe Abbildung 1‑1).

Der Gleichordnungskonzern versorgt rund zwei Millionen Menschen in der Hamburger Metropolregion mit bestem Trinkwasser und reinigt das Abwasser. Mit seinen 23381 Mitarbeitenden ist HAMBURG WASSER ein leistungsfähiges Unternehmen, welches die Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung jederzeit und höchsten Qualitätsansprüchen genügend sicherstellt.

Abbildung 1‑1: Konzernstruktur HAMBURG WASSER (Stand 15. Januar 2024)

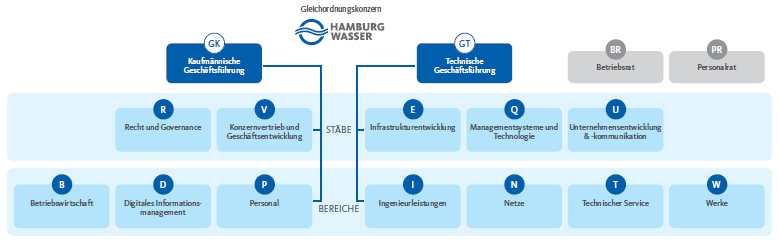

Die Unternehmen HWW und HSE werden von einer gemeinsamen Geschäftsführung geleitet. Der Aufbau der Stäbe und der Bereiche ist in beiden Unternehmen identisch. Die organisatorische Struktur von HAMBURG WASSER ist in Abbildung 1‑2 dargestellt. Tabelle 1‑1 fasst die wichtigsten Unternehmenskennzahlen 2024 zusammen.

Tabelle 1‑1: Unternehmenskennzahlen 2024

| Unternehmenskennzahlen | Einheit | HWW | HSE |

|---|---|---|---|

| Umsatzerlöse | Mio. € | 324,9 | 388,7 |

| Eigenkapital inkl. Sonderposten | Mio. € | 196,6 | 2.205,2 |

| Anlagevermögen | Mio. € | 701,1 | 3.552,0 |

| Bilanzsumme | Mio. € | 787,8 | 3.666,0 |

| Cashflow | Mio. € | 61,9 | 158,1 |

| Investitionen | Mio. € | 61,9 | 149,1 |

| Mitarbeitende | - | 1.124 | 1.241 |

Das Umweltmanagementsystem umfasst die Kernprozesse Trinkwasserproduktion, Trinkwasserverteilung, Abwasserableitung, Abwasser- und Schlammbehandlung, Schlammverbrennung sowie den Kundenservice und die zugehörigen Unterstützungs- und Führungsprozesse.

Eine Übersicht der im Umweltmanagementsystem eingeschlossenen Standorte findet sich in Anhang I und II. Pumpwerke und andere technische Anlagen im Stadtgebiet sind den Netzbetriebsstandorten zugeordnet, in deren Einflussbereich sie sich befinden. Einzige Ausnahme ist das zum Klärwerksverbund gehörige Pumpwerk Hafenstraße, das als eigener EMAS-Standort validiert ist.

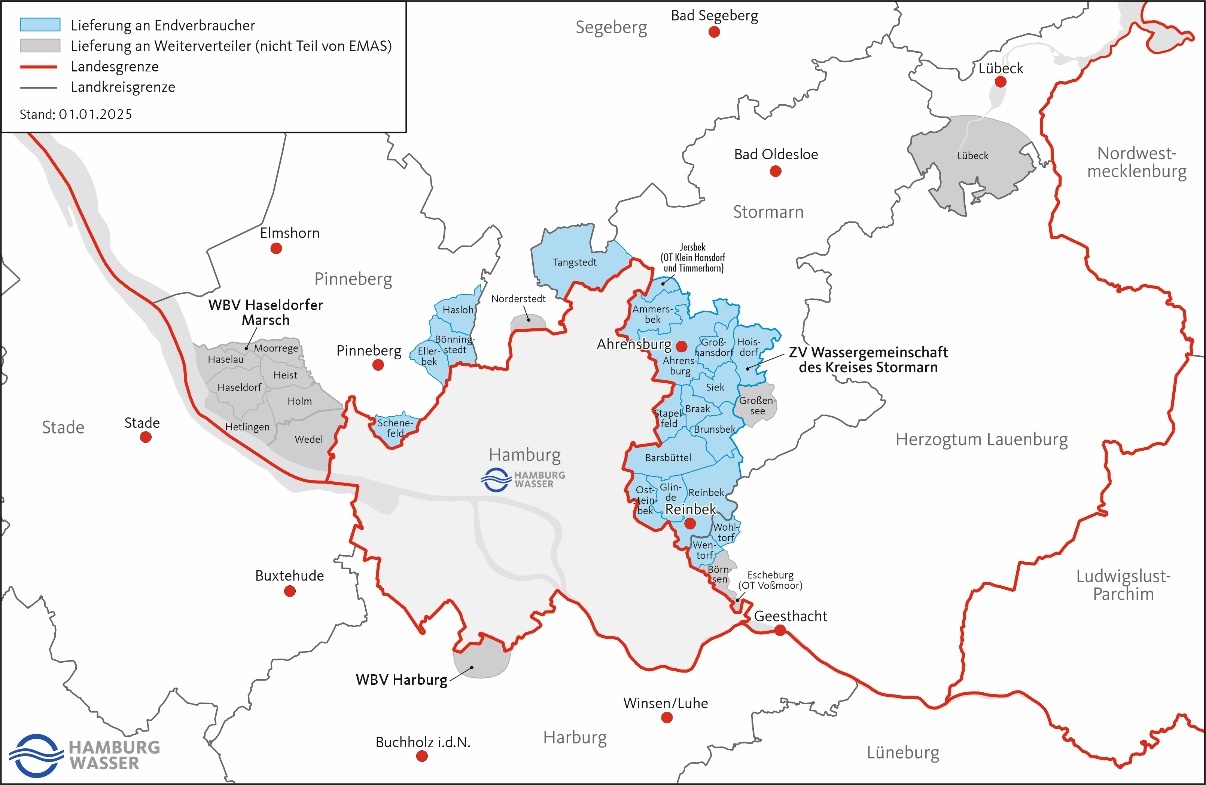

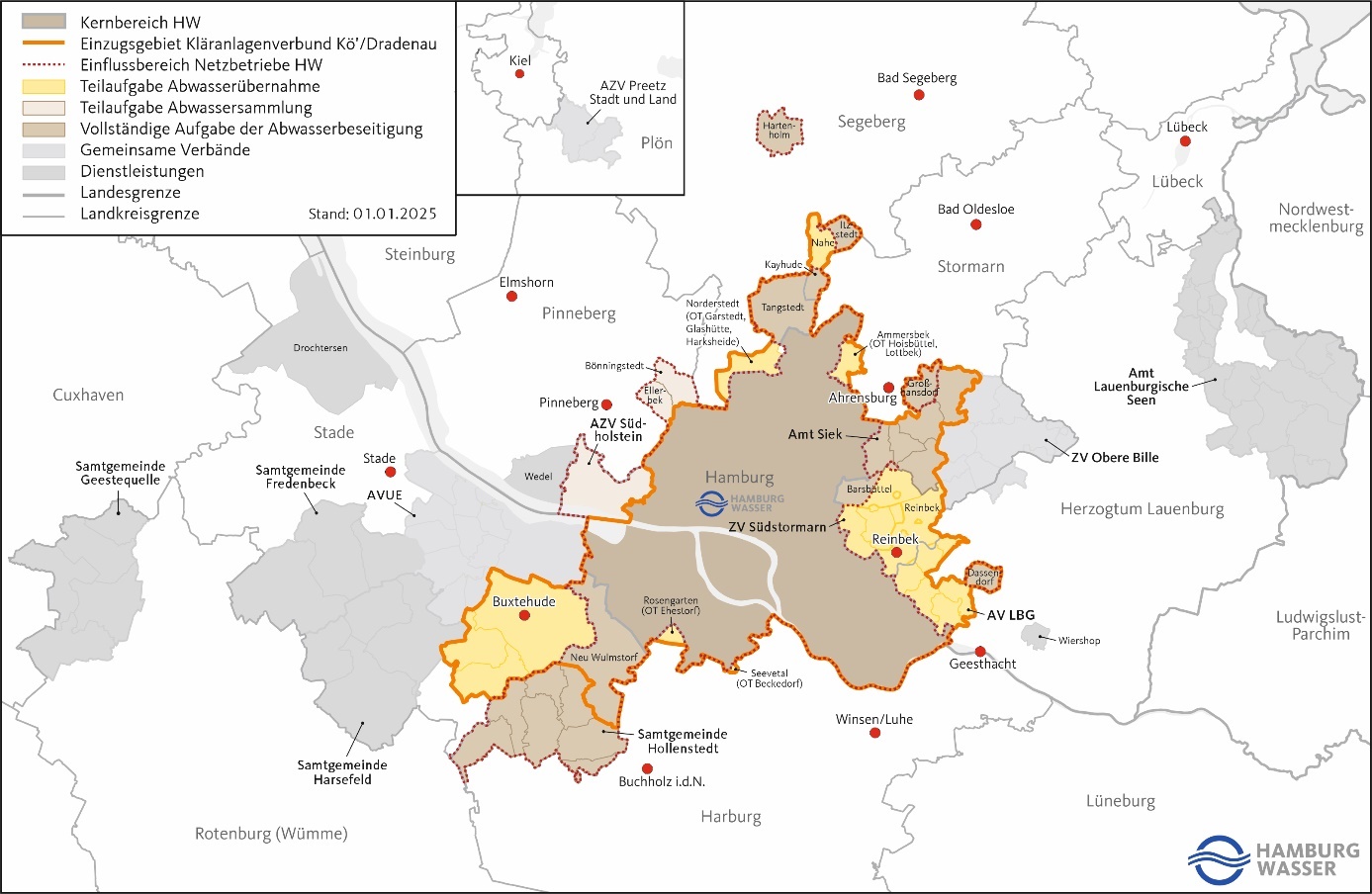

Das Umweltmanagementsystem gilt nicht für die Tochterfirmen von HAMBURG WASSER. Weiterhin sind außerdem das Wasserwerk Haseldorfer Marsch, welches seit 2008 von der Holsteiner Wasser GmbH betrieben wird, die Standorte der Zweckverbände und Kläranlagen in den Umlandgemeinden, für die HAMBURG WASSER als Dienstleister tätig ist und die Dienstwohnungen, die sich an einigen Standorten befinden, aus dem Geltungsbereich ausgeschlossen. Der Geltungsbereich für HWW und HSE ist näher in Abbildung 1‑3 bzw. Abbildung 1‑4 dargestellt.

Kernaufgabe der Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) ist der Betrieb der öffentlichen Trinkwasserversorgung: Sie versorgt ca. zwei Millionen Kunden in der Freien und Hansestadt Hamburg sowie in über 20 Städten und Umlandgemeinden in Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit Trinkwasser und beliefert außerdem mehrere Gemeinden als Weiterverteiler.

Nachfolgend sind in Abbildung 1‑3 das Versorgungsgebiet in der Metropolregion sowie in Tabelle 1‑2 Betriebskennzahlen der Hamburger Wasserwerke dargestellt. Detaillierte Angaben zu einzelnen Standorten finden Sie in Anhang II dieser Umwelterklärung.

Tabelle 1‑2: Betriebskennzahlen der Hamburger Wasserwerke GmbH

| Betriebszahlen Wasserversorgung |

Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| Anzahl Wasserwerke | - | 16 | 16 | 16 | 16 |

| Rohrnetzlänge | km | 5.307 | 5.320 | 5.328 | 5.2992 |

| Anzahl Wasserzähler | Mio. - | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,16 |

| Anzahl Wohnungs-, Haus- und Grundstücks-versorgungen | - | 700.821 | 702.803 | 703.780 | 703.602 |

| Einwohner im Versorgungsgebiet | Mio. EW | rd. 2 | rd. 2 | rd. 2 | rd. 2 |

| Verbrauch pro Einwohner und Tag 3 | L/(E∙d) | 115 | 111 | 106 | 107 |

| Rohwasserförderung4 | Mio. m³ | 117,00 | 115,83 | 114,95 | 116,50 |

Kernaufgabe der Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE) ist die hoheitliche Beseitigung des anfallenden Abwassers. Das Hamburger Sielnetz sammelt das Abwasser von ca. zwei Millionen Kunden aus Haushalten sowie Gewerbe- und Industriebetrieben der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) und auch von einer Vielzahl an Städten und Gemeinden im Umland der FHH (sog. Abwasserübernahme) und transportiert es zum Klärwerk Hamburg. Im Klärwerk erfolgt dann die mehrstufige Behandlung des Abwassers sowie die Reststoffverwertung.

Nachfolgend sind in Abbildung 1‑4 die Entsorgungsgebiete in der Metropolregion sowie in Tabelle 1‑3 Betriebskennzahlen der HSE dargestellt. Detaillierte Angaben zu einzelnen Standorten finden Sie in Anhang II dieser Umwelterklärung.

Abbildung 1‑4: Entsorgungsgebiete der Hamburger Stadtentwässerung in der Metropolregion5

Tabelle 1‑3: Betriebszahlen der Hamburger Stadtentwässerung AöR ohne Umlandgemeinden

| Betriebszahlen Abwasserentsorgung |

Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| Klärwerke | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Pumpwerke | - | 399 | 401 | 400 | 408 |

| Sielnetzlänge | km | 6.070 | 6.073 | 6.082 | 6.079 |

| Hausanschlüsse | - | 253.200 | 253.400 | 253.898 | 253.607 |

| Einwohner im Entsorgungsgebiet (Metropolregion HH) | Mio. EW | rd. 2 | rd. 2 | rd. 2 | rd. 2 |

| Schmutzfracht in Einwohnerwerten | Mio. EW | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Gebührenrelevante Schmutzwassermenge (Metropolregion HH) | Mio. m³ | 112 | 111 | 111 | 1156 |

| behandelte Abwassermenge auf dem Klärwerk | Mio. m³ | 147 | 153 | 170 | 1837 |

| Teilmenge Übernahmen von außerhamburgischen Gebieten | Mio. m³ | 13 | 14 | 14 | 16 |

| Übergabe an außerhamburgische Gebiete (AZV Südholstein) | Mio. m³ | 4 | 4 | 5 | 4 |

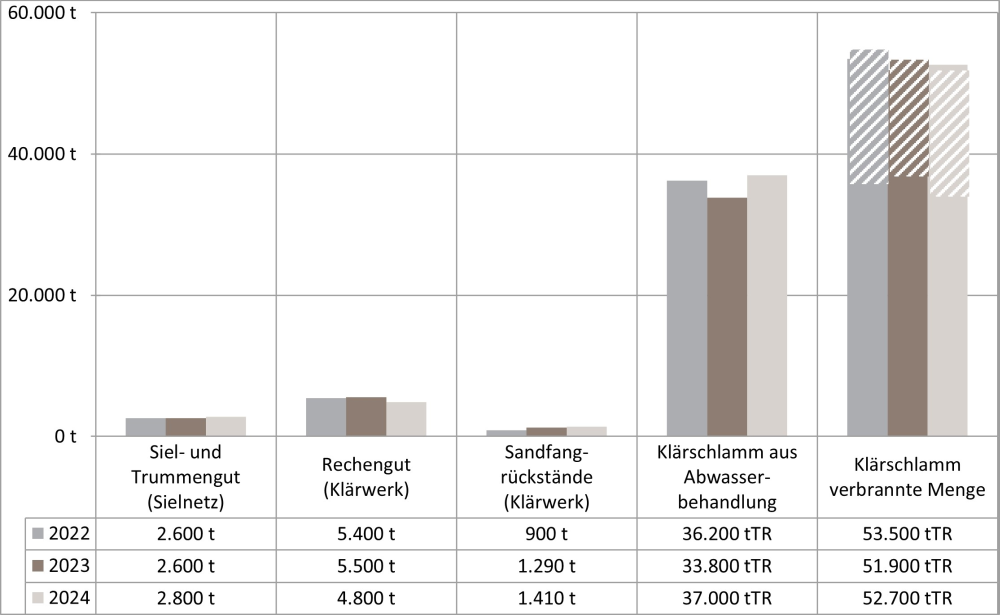

| Klärschlamm - Menge aus der Abwasserbehandlung | t TS | 35.700 | 36.200 | 33.800 | 37.000 |

| Klärschlamm - Menge verbrannt in der VERA | t TS | 54.869 | 53.700 | 51.930 | 52.7108 |

Die Ziele von HAMBURG WASSER und der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) wurden 2010 in den Zielbildern für HWW und HSE festgeschrieben. Der Auftrag des Unternehmens lautet:

Sichere Versorgung der insbesondere Hamburger Kunden mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser und umweltverträglicher, klimaschonender Energie

Sichere Beseitigung des anfallenden Abwassers und Beförderung einer nachhaltigen, dezentralen Regenwasserbewirtschaftung

Umwelt- und ressourcenschonende sowie nachhaltige Leistungserbringung

Beachtung von Wirtschaftlichkeit bei der Leistungserbringung sowie Erzielung eines angemessenen Ergebnisses und die Gewährleistung langfristig stabiler Gebühren

Service- und kundenorientiertes Management (bei Berücksichtigung des demografischen Wandels, veränderten Nutzerverhaltens und des Klimawandels)

Berücksichtigung der sonstigen öffentlichen Interessen nach Maßgabe des Senats und Orientierung am aktuellen Leitbild der FHH

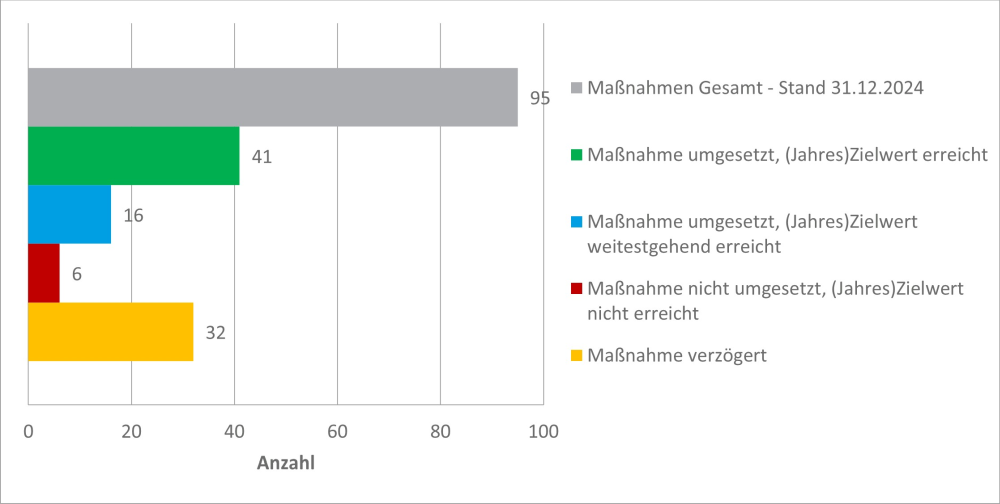

Basierend auf den Zielvorgaben der FHH wurde 2015 ein Unternehmenskonzept für HAMBURG WASSER erarbeitet, in welchem die Konzern9- und Unternehmensziele bis Ende 2020 festgelegt sind. Unternehmenskonzept und Ziele wurden in einem unternehmensinternen Dialog und Abstimmungsprozess für den Zeitraum 2021 bis 2025 weiterentwickelt und aktualisiert.

Die Managementpolitik von HAMBURG WASSER orientiert sich an den genannten Zielbildern der FHH für die HWW und HSE sowie am Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK). Die Umsetzung aller Anforderungen wird durch das Integrierte Managementsystem unterstützt. Für den Bereich Umwelt ist definiert: „Wir verpflichten uns, unsere Umwelt zu schützen und unsere Umweltleistung stetig zu verbessern. Hierfür haben wir uns insbesondere die Verringerung des Ressourcen- und Energieverbrauchs sowie die weitere Steigerung der Eigenversorgung zum Ziel gesetzt. Die Herausforderung, Umwelteinflüsse, insbesondere Treibhausgas- und Schadstoffemissionen, weiter zu reduzieren gehen wir mit unserem Klimaplan strategisch an. Wir stellen die erforderlichen Mittel zur Umsetzung der Managementpolitik, neuer Ideen und unserer jährlich formulierten Umweltziele zur Verfügung. Die Unternehmensführung von HAMBURG WASSER verpflichtet sich gesetzliche Vorschriften und Normen, interne Richtlinien und Anweisungen sowie allgemeingültige ethischer Grundsätze einzuhalten.”

Die sich daraus ableitenden Ziele sind mit folgenden Kennzahlen definiert:

HAMBURG WASSER reduziert negative Umwelteinflüsse und sucht nach innovativen Ideen zur Beschränkung des Klimawandels und für zusätzliche Herausforderungen der Zukunft,

Senkung der CO2-Emissionen aus dem Wärme- und Kraftstoffverbrauch um weitere 1.300 t CO2

Steigerung der Eigenversorgung mit regenerativem Strom auf 85 %

HAMBURG WASSER wird bei der Zielerreichung durch ein Integriertes Managementsystem (IMS) für Arbeitssicherheit, Qualität und Umweltschutz unterstützt. Im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wird dieses stetig weiterentwickelt und an sich ändernde Anforderungen angepasst. Zusätzlich gibt es weitere strategisch bedeutsame Managementsysteme, mit teils eigenständiger Zertifizierung. Im Einzelnen gibt es folgende Managementsysteme bei HAMBURG WASSER:

Umweltmanagementsystem10,11 nach EG-Verordnung Nr. 1221/2009 (EMAS), EMAS-Register-Nr.: DE-131-00045

Arbeitsschutzmanagementsystem

Qualitätsmanagementsystem

Qualitätsmanagementsystem für Labore12 zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC17025:2018, Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-14022-01-00

Informationssicherheitsmanagementsystem: ISO 27001-Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz, Zertifikat Nummer: BSI-IGZ-0531-2023

Datenschutzmanagementsystem

Risikomanagement

Compliancemanagement

Nachhaltigkeitsmanagement

Prozessmanagement

Ideenmanagement

Besondere Aufgaben sind bei HAMBURG WASSER an benannte und beauftragte Personen übertragen worden. Tabelle 2‑1 gibt einen Überblick über Funktionen außerhalb der Aufbauorganisation mit Bezug zum Qualitäts-, Umweltschutz- und Arbeitsschutzmanagementsystem.

Tabelle 2‑1: Beauftragte des IMS bei HAMBURG WASSER (Stand April 2025)

| Funktion und Aufgabe | HWW | HSE | Organisationseinheit |

|---|---|---|---|

| Leiter Stab Managementsysteme und Technologie | x | Q | |

| Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB) | x | Q | |

| Umweltmanagementbeauftragte (UMB) | x | Q | |

| Arbeitsschutzmanagementbeauftragter (AMB) | x | P | |

| Referenten für Compliancemanagement | x | GT 02 | |

| Referenten für Risikomanagement | x | R | |

| Informationssicherheitsbeauftragter | x | GK 02 | |

| Datenschutzbeauftragte | x | GK 02 | |

| Fachkräfte für Arbeitssicherheit (FASi) | x | x | P |

| Gewässerschutzbeauftragte (GwSB) HW | x | x | E / V / N / CAH |

| Gefahrgutbeauftragter nach GbV | x | I | |

| Abfallmanagementbeauftragte HW | x | x | I |

| Entsorgungsmanagement | x | x | B |

| Standortbeauftragte für Abfall | x | x | N, W, T |

| Abfallbeauftragter Klärwerk Hamburg | x | W | |

| Immissionsschutzbeauftragte | x | W | |

Qualitäts- und Umweltkoordinatoren (QU-Ko) Sicherheitsbeauftragte (SiB) Arbeitssicherheitskoordinatoren (ASiKo) Datenschutzkoordinatoren |

Bena nnte V ertr eter in j edem Ber eich | ||

| Betriebsärzte | x | x | P |

| Gesundheitsmanagement | x | P |

Das Umweltmanagement ist zentraler Bestandteil des IMS. HAMBURG WASSER ist seit 2008 durchgängig entsprechend der Vorgaben der EG-Verordnung Nr. 1221/2009 in der jeweils aktuellen Fassung, d. h. des Eco Management and Audit Scheme (EMAS) validiert. EMAS wurde von der Europäischen Union für Organisationen entwickelt, die ihre Umweltleistung verbessern wollen. Integrale Bestandteile sind die hier vorgelegte Umwelterklärung, die regelmäßige Begehung von Standorten im Rahmen sogenannter Umweltbetriebsprüfungen, die jährliche Fortschreibung des Umweltprogramms, vgl. Kapitel 4, und die regelmäßige Überprüfung der Umweltauswirkungen und Umweltaspekte, vgl. Kapitel 3.

Anforderungen an HAMBURG WASSER ergeben sich aus freiwilligen Selbstverpflichtungen, rechtlichen Verpflichtungen sowie Kundenanforderungen. Die Überwachung von Rechtsvorschriften und Regelwerken ist für das Unternehmen HAMBURG WASSER in einer Verfahrensanweisung geregelt. Die für HW im Umweltbereich geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, EU-Vorschriften etc. sind in dem Verzeichnis der Rechtsvorschriften (VdR) geführt. Das VdR wird durch die darin benannten Monitore kontinuierlich aktualisiert. Die Verantwortung für die Organisation der systematischen Beobachtung und Aktualisierung relevanter Rechtsvorschriften und Regelwerke sowie deren Einhaltung tragen bei HAMBURG WASSER die Abteilungsleitungen. Das Compliancemanagement übernimmt die Überwachung der regelmäßigen Aktualisierung des Verzeichnisses der Rechtsvorschriften.

Die wichtigsten bindenden rechtlichen Verpflichtungen im Umweltschutz ergeben sich für HAMBURG WASSER in den folgenden Sachgebieten:

Gewässerschutz (Wasser, Abwasser)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Abwasserverordnung (AbwV)

Abfall- und Kreislaufwirtschaft (inkl. Klärschlamm)

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV)

Immissionsschutz

Klimaschutz

Energierecht

Boden- und Naturschutz

Gefahrstoffe, Chemikalien und wassergefährdende Stoffe

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Gefahrgut

Umweltmanagement

DIN EN ISO 14001:2015

EMAS-III-Verordnung

Das Monitoring der Besten Verfügbaren Techniken (BVT) Merkblätter und Schlussfolgerungen erfolgt durch die Immissionsschutzbeauftragte. Mit der Veröffentlichung am 03.12.2019 betreffen die BVT-Schlussfolgerungen für Abfallverbrennungsanlagen die VERA. Diese wurde im Februar 2024 mit der Novelle der 17. BImSchV größtenteils in nationales Recht umgesetzt. Die Aktualisierung der Anforderungen in Bezug auf die Abwasserbehandlung von Verbrennungsanlagen wird in Kürze erfolgen (Abwasserverordnung Anhang 33).

Die Einhaltung umweltschutzrechtlicher Vorgaben wird durch die Umweltmanagementbeauftragte sowie weitere Beauftragte (z. B. Immissionsschutzbeauftragte, Gewässerschutzbeauftragte, Gefahrgutbeauftragter, Abfallbeauftragter Klärwerk) an den Standorten in Audits, Umweltbetriebsprüfungen und Begehungen stichprobenartig überprüft. Das Compliance-Management führte 2022 im Rahmen der Compliance-Risikoanalyse eine Bewertung der Umweltrisiken durch.

Die Umsetzung von in den Umweltbetriebsprüfungen festgestellten Verbesserungspotentialen wird über das Verzeichnis der Maßnahmen (VdM) nachverfolgt und dokumentiert. 2024 wurden 5 Abweichungen und 49 Verbesserungspotentiale ausgesprochen und in das VdM übernommen. Erkannte Schwächen wurden in die Bereiche kommuniziert, sodass eine Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen an allen Standorten erfolgen kann. Die Umsetzung der Maßnahmen wird über das VdM regelmäßig nachverfolgt.

Zusätzlich berichten die Betriebsbeauftragten jährlich der Geschäftsführung bzw. dem Standortverantwortlichen für das Klärwerk. In diesen Berichten wird unter anderem die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen bewertet und dokumentiert.

Immissionsschutz: Im Jahr 2024 gab es 28 Grenzwertüberschreitungen in der kontinuierlichen Überwachung der Verbrennungslinien und zwei bei der Gasturbine/Abhitzekessel. Beim Gasmotor wurde keine Überschreitung festgestellt. Bei der Auswertung der Ursachen für die Überschreitungen fiel auf, dass es sich bei 14 um Schwierigkeiten und ungewöhnliche Zustände bei Wiederanfahren nach Außerbetriebnahmen oder Stromausfall handelt. Dabei war auch der unterschiedliche Feuchtegehalt des Klärschlamms aus der Klärschlammtrocknung ein Faktor, der einen stabilen Verbrennungsbetrieb erschwerte. Die anderen Fälle waren durch technische Defekte oder Fahrweisen bei TÜV-Prüfungen bedingt. Alle Überschreitungen wurden vorschriftsmäßig gegenüber der Behörde angezeigt.

Abfall: Im Jahr 2024 wurde die VERA-Klärschlammverbrennungsanlage erneut erfolgreich zertifiziert. Die Anlage erfüllt sämtliche organisatorische, personelle, inhaltliche und verfahrensmäßige Anforderungen gemäß der Entsorgungsfachbetriebsverordnung und darf weiterhin den Titel "Entsorgungsfachbetrieb" tragen.

Um den stetig wachsenden Anforderungen des Kreislauf- und Abfallrechts im laufenden Betrieb bei HAMBURG WASSER gerecht zu werden, wurde im Oktober 2021 eine neue Stelle für das Abfallmanagement geschaffen. Im Rahmen dieses Projekts wurde das HW-weite Abfallmanagement initiiert und befindet sich derzeit in den letzten Phasen der Umsetzung. Seit Juli 2023 ist eine Abfallmanagementbeauftragte für HWW und HSE benannt. Zur weiteren Optimierung und Anpassung an die aktuellen Entwicklungen wurde die Abfallaufbauorganisation durch die Benennung der Standortbeauftragten für Abfall vorgenommen.

Gefahrgut: Im Bereich Gefahrgut wurden 2024 keine Verstöße gegen rechtliche Verpflichtungen oder behördliche Genehmigungsauflagen von den Betriebsbeauftragten festgestellt.

Gewässerschutz: In der behördlichen Überwachung und in der Eigenüberwachung hat es im Jahr 2024 keine Überschreitungen gegeben.

In den Jahresberichten der Gewässerschutzbeauftragten sind im Geltungsbereich von EMAS drei Betriebsstörungen mit Abwasseraustritt dokumentiert. Erforderliche Maßnahmen zur Beseitigung solcher Störungen wurden durch die zuständigen Netzbetriebe zeitnah ergriffen und die zuständigen unteren Wasserbehörden bei Bedarf informiert, um den erforderlichen Umbau zu initiieren.

Im Rahmen der Eigenüberwachung der wasserrechtlichen Erlaubnisse für Sonderauslässe wurde im Jahr 2024 eine Entlastungsmenge13 von insgesamt 1.2 Mio. m³ verdünntem Mischwasser bei starken Niederschlagsereignissen festgestellt und im Rahmen eines Jahresberichts an die Behörde gemeldet.

Im Zuge planmäßiger Nebelung13 der Schmutzwasserkanalisation werden fortlaufend Regenwasserfehlanschlüsse festgestellt und Grundstückseigentümer aufgefordert, diese zurückzubauen. Weiterhin wurden 7 Fehlanschlüsse festgestellt, bei denen Schmutzwasser in ein Regensiel eingeleitet wurde. Die Behebung wurde umgehend angeordnet.

Die unternehmerischen Tätigkeiten und Dienstleistungen von HAMBURG WASSER haben in vielerlei Hinsicht unterschiedliche Auswirkungen auf die Umwelt. Die Tätigkeiten und Dienstleistungen, welche Auswirkungen auf die Umwelt haben, werden als Umweltaspekte bezeichnet. Für HAMBURG WASSER ist es von zentraler Bedeutung, seine Umweltaspekte zu kennen, um die Auswirkungen auf die Umwelt verbessern zu können.

HAMBURG WASSER bewertet seine Umweltaspekte und die damit verbundenen Umweltauswirkungen alle drei Jahre. Die letzte Überprüfung fand in Form eines abteilungsübergreifenden Workshops im Januar 2023 statt. Das methodische Vorgehen kann im Detail der Umwelterklärung 2022 entnommen werden. Die wesentlichen Umweltaspekte bilden die Grundlage für die Formulierung der Umweltziele, die jährlich im Rahmen des Umweltprogramms (Kapitel 4) veröffentlicht werden.

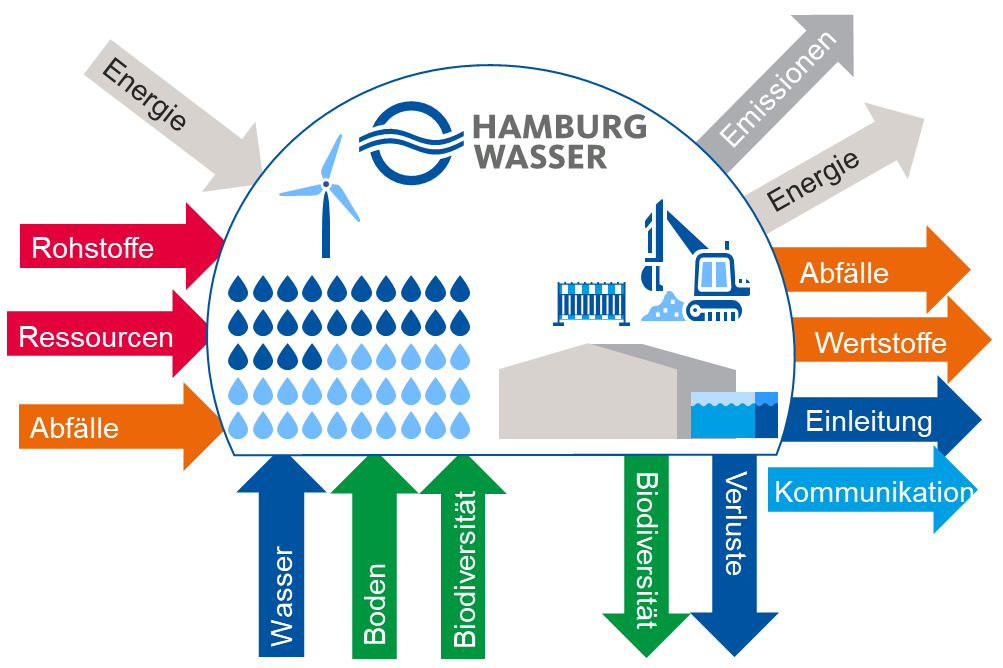

Die wesentlichen Umweltaspekte14 von HAMBURG WASSER lassen sich in die folgenden, in Abbildung 3‑1 vollständig ausgeführten Gruppen, zusammenfassen.

Wasser, Boden & Biodiversität

Energie

Emissionen

Beschaffung & Ressourcenverbrauch

Entsorgung & Recycling

Kommunikation & Öffentlichkeit

Abbildung 3‑1: Umweltaspekte und -auswirkungen von HAMBURG WASSER

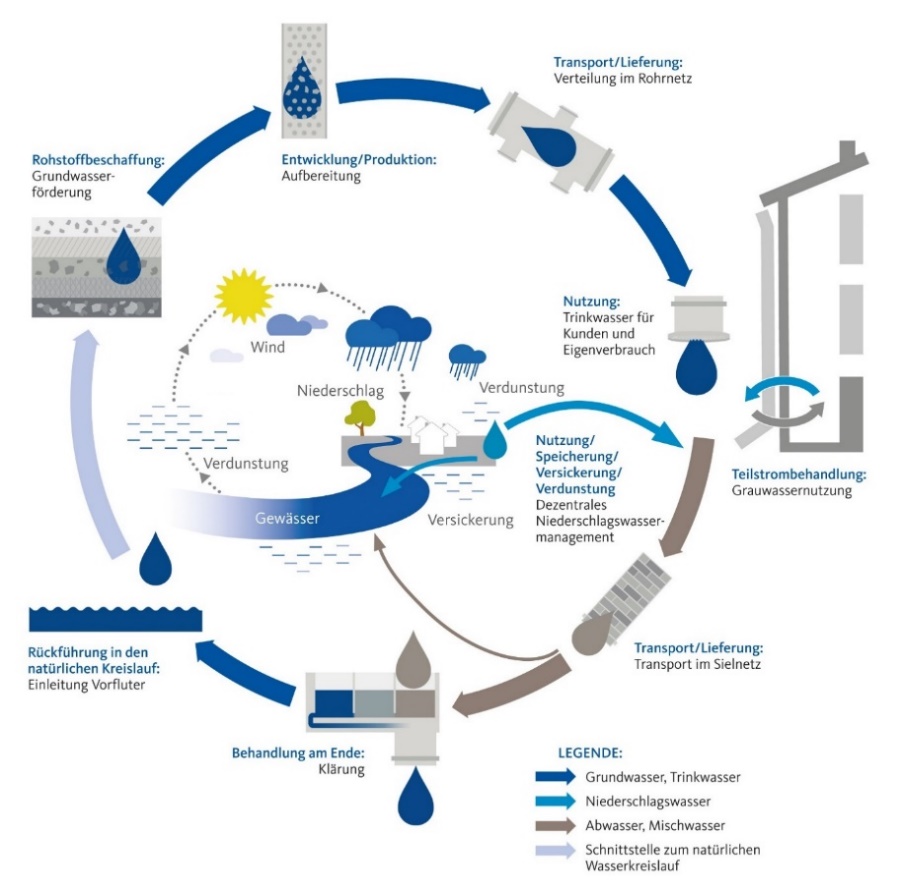

Grundlage und Kern des Handelns von HAMBURG WASSER ist: Sauberes

Trinkwasser. Der Erhalt einer sauberen Umwelt ist dabei unverzichtbar.

Viele der wesentlichen Umweltaspekte von HAMBURG WASSER ergeben sich

entlang des Lebensweges des Wassers und Abwassers (Abbildung 3‑2). Beim

Lebensweg eines Produktes werden hintereinander verschiedene Phasen

durchlaufen. Die Phasen des Lebensweges des Hauptprodukts Wasser können

auf den Kreislauf des Wassers und die damit verbundenen

unternehmerischen Tätigkeiten von HAMBURG WASSER angewendet werden.

Abbildung 3‑2: Der Lebensweg des Wassers anhand der Phasen bei HW an

der Schnittstelle zum natürlichen Wasserkreislauf

Der Lebenszyklus ist dabei vollständig geschlossen und wird zwischen den Phasen der Einleitung des geklärten Abwassers in den Vorfluter und der Rohstoffbeschaffung (Grundwasserförderung) durch den natürlichen Wasserkreislauf bestimmt. In dieser Phase haben die unternehmerischen Tätigkeiten von HAMBURG WASSER keinen direkten Einfluss auf die Wasserressourcen. Aufgrund seiner verstärkten Aktivitäten bei der dezentralen Niederschlagswasserbewirtschaftung setzt sich HAMBURG WASSER indirekt dafür ein, das Grundwasserdargebot zu erhalten. Weiterhin werden Konzepte für die Wiederverwendung von Teilströmen wie Niederschlagswasser und Grauwasser entwickelt und u. a. mit dem HAMBURG WATER Cycle® umgesetzt.

Die Versorgung mit Trinkwasser ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und verdient unter allen Nutzungsarten des Wassers unbedingt Vorrang. Die öffentliche Trinkwasserversorgung Hamburgs beruht ausschließlich auf der Grundwassergewinnung. Eine leistungsfähige Wasserversorgung garantiert eine einwandfreie Trinkwasserqualität und trägt entscheidend zur Lebensqualität der Bevölkerung bei. Die Trinkwasserqualität wird durch das Einhalten von strengen Qualitätsnormen, die in Deutschland in der Trinkwasserverordnung festgelegt sind, gesichert. Zusätzlich wird sich auch nach DVGW-Empfehlungen gerichtet, welche teilweise strengere Vorgaben machen. Das Kriterium eines lebenslangen menschlichen Genusses ohne negative Auswirkungen auf die Gesundheit stellt eine Grundlage für die darin definierten Grenzwerte dar. Dem Minimierungsgebot folgend, werden die Grenzwerte in der Regel deutlich unterschritten. Zur Überwachung der Aufbereitung werden in den Wasserwerken täglich Wasserproben entnommen und analysiert. Die Untersuchungen umfassen physikalische, chemische und mikrobiologische Parameter. 2024 hat das Trinkwasserlabor von HAMBURG WASSER insgesamt die in Tabelle 3‑1 dargestellte Anzahl an Laboruntersuchungen durchgeführt.

Tabelle 3‑1: Laboruntersuchungen des Trinkwasserlabors im Jahr 2024

| Analytik | Einheit | Mikrobiologie | Chemie |

|---|---|---|---|

| Probenzahl | Anzahl | 32.583 | 35.880 |

| Parameter | Anzahl | 167.972 | 710.589 |

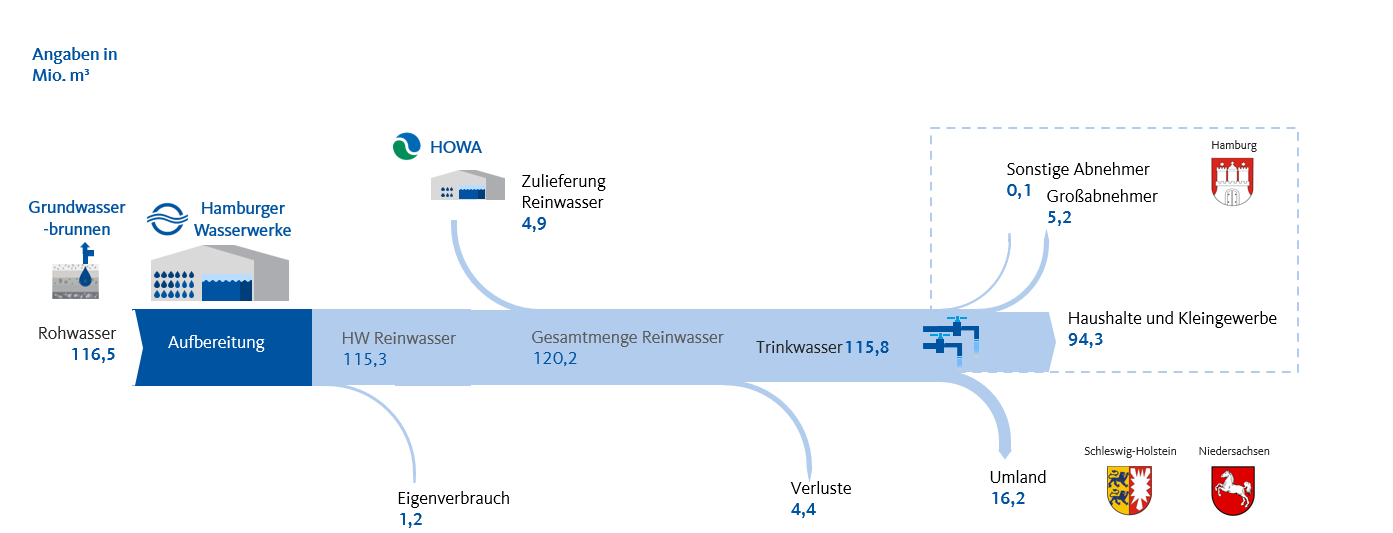

HAMBURG WASSER stellt der Öffentlichkeit für jedes Wasserwerk umfassende Analysen des abgegebenen Trinkwassers bereit.15 Abbildung 3‑3 zeigt die Trinkwasserabgabe in das Rohrnetz von HAMBURG WASSER in Form eines Sankey-Diagramms. Die Rohwasserförderung der Wasserwerke betrug 2024 rund 116,5 Mio. m³.

Abbildung 3‑3: Sankey-Diagramm von der Rohwassergewinnung zur Wasserabgabe in Mio. m³

Ein zentrales Bewirtschaftungskriterium für HAMBURG WASSER stellt die Nachhaltigkeit dar. Eine nachhaltige Wassergewinnung bedeutet, dass die Ressource Grundwasser nicht durch eine Übernutzung gefährdet werden darf. Letztere würde sich in langanhaltenden abnehmenden Trends der Grundwasserstände ausdrücken. Zur Überwachung des qualitativen und quantitativen Zustandes des Grundwassers betreibt HAMBURG WASSER ein umfangreiches Monitoringmessnetz. Dieses geht in der Regel über die wasserrechtlichen Anforderungen hinaus. Seit 2022 wird ein eigenständiger Bericht16 veröffentlicht, der auf das zurückliegende hydrologische Jahr blickt und die Verantwortung für die kostbare Ressource Süßwasser thematisiert. Im letzten hydrologischen Jahr (November 2023 – Oktober 2024) führten die reichhaltigen Niederschläge zu einer deutlichen Zunahme der Bodenfeuchte. Dies führte zu einer Erholung der Grundwasserstände in und um Hamburg.

Die Ergebnisse des Monitorings sind Grundlage der regelmäßigen Überprüfung des Grundwasserdargebots. Aktuell beträgt das für HAMBURG WASSER nutzbare Grundwasserdargebot insgesamt 129,51 Mio. m³ pro Jahr. Das Trinkwasser für Hamburg wird aus Grundwasserressourcen in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gewonnen. 2024 betrug die gesamte Grundwasserentnahmemenge 123,1 Mio. m³ 17, wovon mit 76,2 Mio. m³ die größte Menge in Hamburg gefördert wurde. In Schleswig-Holstein wurden 31,3 Mio. m³ und in Niedersachsen wurde mit 15,6 Mio. m³ die geringste Menge entnommen. Die Wasserrechte für Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein betragen insgesamt 139,31 Mio. m³.

Für die Zukunft geht HAMBURG WASSER von steigenden Trinkwasserbedarfen in Hamburg aus. Gründe dafür sind das anhaltende Wachstum der Bevölkerung sowie mögliche Folgen des Klimawandels: Hitze- und Trockenphasen führen zu steigender Nachfrage, insbesondere im Hochsommer. Um auch künftig eine verlässliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können, investiert HAMBURG WASSER in die Erweiterung der Gewinnungs- und Aufbereitungskapazitäten. Dies umfasst u. a. die Erkundung und Erschließung weiterer Grundwasserressourcen, die Auslotung des verfügbaren Dargebotes für die Bestandsfassungen und die Nutzung von Prozesswasser-Recycling in den Wasserwerken.

Ein weiterer Hebel zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser ist der individuelle Verbrauch der Kunden. Hamburg hat eine lange Tradition, was das Wassersparen angeht. Seit den 1970er Jahren sind die Pro-Kopf-Verbräuche aufgrund von stetigen Sparbemühungen und Modernisierungen im Haushalt zurückgegangen. Große Erfolge wurden u.a. durch die flächendeckende Einführung von Wohnungswasserzählern, die Hamburg als erste deutsche Großstadt auf den Weg gebracht hat, erreicht. Seit den 2010er Jahren wies der Pro-Kopf-Verbrauch allerdings wieder eine leicht ansteigende Tendenz auf. Das Bevölkerungswachstum hat den Anstieg der Gesamtverbräuche darüber hinaus verstärkt. Der öffentliche Appell von HAMBURG WASSER, verantwortungsbewusst mit der Ressource umzugehen und insbesondere im Hochsommer Wasser zu sparen, hat Wirkung gezeigt. Im Vergleich zu 2021 (115 l/Einwohner) ist der tägliche Trinkwasserverbrauch pro Kopf gesunken (2024: 107 l/Einwohner).

Wasser in Trink- bzw. Brauchwasserqualität wird in allen Betriebsbereichen von HAMBURG WASSER genutzt. Bei der Trinkwasserverteilung kommen Wasserverluste im Rohrnetz hinzu. 2024 betrug der Wassereigenverbrauch des gesamten Unternehmens rd. 2,91 Mio. m³ und entsprach damit den Mengen aus dem Vorjahr (2023: 2,91 Mio. m³). Der Eigenverbrauch der Wasserwerke lag bei ca.1,2 Mio. m³.

Bei den Wasserwerken wird Trinkwasser fast ausschließlich für die Rückspülung von Filtern eingesetzt. Der Spülwasserverbrauch der Wasserwerke lag 2024 bei rd. 1,4 Mio. m³. Aus diesem Grund strebt HAMBURG WASSER eine Reduktion des Eigenverbrauchs durch die Wiederverwendung von Filterspülwässern (Spülwasserrecycling) an, um die Trinkwasserverfügbarkeit weiter zu erhöhen. Hierzu arbeitet HAMBURG WASSER an dem Projekt „FITWAS – Spülwasserrecycling”.

Im Rohrnetz wird Trinkwasser vor allem für Leitungsspülungen im Rahmen von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Zum einen wird dadurch der hygienisch einwandfreie Betrieb nach Baumaßnahmen gewährleistet, zum anderen wird das Rohrnetz im Zuge von Unterhaltungsmaßnahmen von Ablagerungen der natürlichen Wasserinhaltstoffe Eisen und Mangan befreit. 2024 wurden für Spülungen im Trinkwasserrohrnetz insgesamt 27032 m³ Wasser eingesetzt.

Beim Transport des Trinkwassers von den Wasserwerken zum Kunden kann Wasser durch Undichtheiten und Rohrbrüche im Rohrnetz verloren gehen. Die Wasserverluste im Rohrnetz in Hamburg sind im Vergleich zum Bundesdurchschnitt sehr gering. Für 2024 wurde aus der Wassermengenbilanz ein Gesamtverlust von 4,3 Mio. m³/a ermittelt, was einem gemittelten Wasserverlust18 von 3,6% entspricht.

Wasser wird zur Reinigung der Siele eingesetzt. Um den Wasserverbrauch bei der Abwasserableitung möglichst niedrig zu halten, werden bei der Kanalreinigung fast ausschließlich Reinigungsfahrzeuge mit modernster Wasserrückgewinnungstechnologie eingesetzt.

Der Gesamtwasserbedarf der Klärwerksstandorte für die Abwasserbehandlung wurde 2024 zu 93% aus Brauchwasser gedeckt. Dieses Brauchwasser wird zum Beispiel als Spülwasser, in Siebanlagen und Sandwaschanlagen eingesetzt. Der Brauch- und Kühlwassereinsatz aus 2024 an den Klärwerksstandorten ist in Tabelle 3‑2 im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt. Der Brauch- und Kühlwassereinsatz lag mit 16,5 % unterhalb der genehmigten Fördermenge von 800.000 m³. Das Klärwerk betreibt eine eigene Grundwasseraufbereitungsanlage.

Tabelle 3‑2: Brauch- und Kühlwassereinsatz an den Klärwerksstandorten

| Brauch- und Kühlwassereinsatz | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| Brauchwasser Standort Köhlbrandhöft | m³ | 491.700 | 493.690 | 493.690 | 319.271 |

| Kühlwasser Standort Köhlbrandhöft | m³ | 225.000 | 218.260 | 218.260 | 395.835 |

| Brauchwasser Standort Dradenau | m³ | 6.560 | 6.860 | 9.040 | 8.510 |

Mit Trinkwasser wird an allen Standorten des Klärwerks sparsam umgegangen. Es wird nur verwendet, wenn kein Brauchwasser eingesetzt werden kann oder dieses nicht verfügbar ist. 2024 wurden für den verbleibenden Wasserbedarf der Abwasser- und Klärschlammbehandlung insgesamt ca. 27444 m³ Trinkwasser verbraucht. Für die Dampfproduktion der VERA wurden weitere 30230 m³ Trinkwasser eingesetzt. Eine Übersicht des Trinkwassereinsatzes an den Klärwerkstandorten der letzten Jahre wird in Tabelle 3‑3 gegeben.

Tabelle 3‑3: Trinkwassereinsatz an den Klärwerksstandorten

| Trinkwassereinsatz je Standort | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| Standort Köhlbrandhöft | m³ | 23.490 | 39.960 | 30.410 | 25.650 |

| Dampfproduktion VERA | m³ | 27.040 | 27.200 | 22.790 | 31.072 |

| Standort Dradenau | m³ | 1.753 | 2.083 | 2.119 | 1.652 |

| Pumpwerk Hafenstraße | m³ | 2.922 | 191 | 194 | 142 |

Die Veränderungen im Trink- und Brauchwasserverbrauch sind mit der Durchführung von Baumaßnahmen, prozesstechnisch und klimatisch zu begründen.

Das im Klärwerk Hamburg gereinigte Abwasser wird in den Köhlbrand, einen Mündungsarm der Süderelbe, eingeleitet. 2024 wurden 183,4 Mio. m³ gereinigtes Abwasser eingeleitet. Die Menge des gereinigten Abwassers hat im Vergleich zum Vorjahr (2023: 169,8 Mio. m³) um 14,5 Mio. m³ zugenommen.

Das Klärwerk Hamburg ist auf dem Stand der Technik und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen, was die Reinigungsleistung angeht. Alle Auflagen der wasserrechtlichen Erlaubnis wurden 2024 eingehalten.

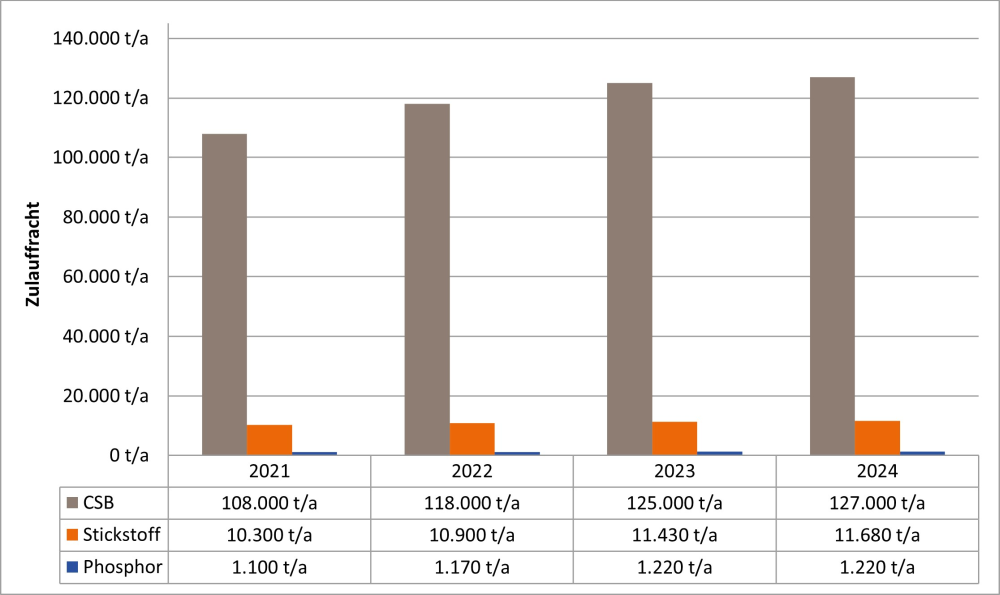

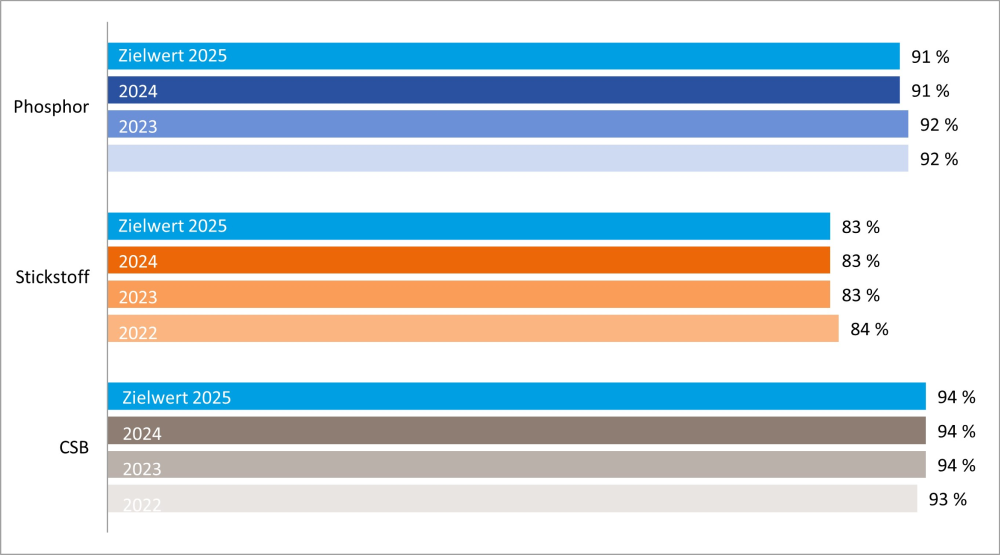

Vom Klärwerk wird dabei jährlich weniger Schmutzfracht eingeleitet, als nach wasserrechtlicher Erlaubnis gestattet wäre. Dies wird durch ständige Optimierung und Anpassung der Verfahrensschritte erreicht. In vielen Fällen übertrifft die Reinigungsleistung des Klärwerks sogar die gesetzlichen Vorgaben. Die im Abwasser enthaltenen organischen und anorganischen Schadstoffe werden somit deutlich reduziert. Die Zulauffrachten und Reinigungsleistung des Klärwerks bezogen auf den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB), Stickstoff und Phosphor sind in Abbildung 3‑4 und Abbildung 3‑5 dargestellt. Nachdem die Zulauffrachten bis etwa 2020/21 rückläufig waren, wurde zuletzt wieder eine Zunahme beobachtet. Einflussfaktoren für die Zunahme der Zulauffrachten können die Aufhebung der Coronamaßnahmen und die Zunahme der Bevölkerung von Hamburg sein.

Abbildung 3‑4: Entwicklung der Schmutzfrachten im Zulauf des Klärwerksverbundes im Vergleich der letzten vier Jahre

Abbildung 3‑5: Reinigungsleistung des Klärwerks Hamburg bezogen auf Phosphor, Stickstoff und chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) für die letzten drei Jahre und Zielwerte für 2025

Bei der Abwasserreinigung werden auch viele Schadstoffe (z. B. Industriechemikalien, Medikamentenrückstände oder Mikroplastik) in der Abwasserbehandlung von der flüssigen Phase separiert, im Klärschlamm aufkonzentriert und anschließend in der Klärschlammverbrennungsanlage unschädlich gemacht. Allerdings sind Kläranlagen in der Regel nicht darauf ausgelegt, solche Stoffe zu 100 Prozent zu beseitigen. Deshalb verbleiben Schadstoffe im Wasser und finden über den Kläranlagenablauf den Weg ins Gewässer. Hamburg ist hier keine Ausnahme.

Der einfachste, kostengünstigste und effektivste Weg zu sauberem Wasser ist eine Reduzierung der Verunreinigung beim Gebrauch des Wassers. Der Schutz unserer Gewässer ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Damit Schadstoffe erst gar nicht ins Abwasser gelangen, muss an der Quelle der Verursacher angesetzt werden. Ziel sollte ein gelebtes Verursacherprinzip und offene Dialoge mit allen Beteiligten sein.

Die durch den Klimawandel zunehmenden Starkregenereignisse können die zu bewältigende Abwassermenge gegenüber der Menge bei Trockenwetter kurzzeitig um mehr als das 20-fache steigern. Solche Starkregenereignisse können dazu führen, dass die Aufnahmekapazität des Abwassernetzes erschöpft ist und es durch Überlastung der Siele zu Überläufen in die Elbe, Alster und Bille sowie deren Nebengewässer kommen kann. Zum Schutz der Gewässer sind diese Überlaufereignisse so weit wie möglich zu minimieren. Daher wurde bereits seit den 1970er Jahren zusätzliches Rückhaltevolumen zur Zwischenspeicherung von Mischwasser geschaffen. Transportsiele und Sammler, auch „Abwasserautobahnen” genannt, entlasten die Kanalisation zusätzlich, da sie ohne Anschluss an die Oberflächengewässer direkt zum Klärwerk Hamburg führen.

Können Mischwassermengen nicht zum Klärwerk weiterfließen oder in Rückhaltebecken im Netz gespeichert werden, werden sie über die Regen-Entlastungssiele und Auslässe in die Gewässer abgeleitet. Wären diese nicht vorhanden, könnte sich das Kanalnetz nur noch unkontrolliert über die Schachtdeckel in die Straßen und Keller entlasten. Zudem gibt es bei einigen Pumpwerken Notauslässe, die im Falle eines Störfalles des Pumpwerks den unkontrollierten Austritt von Schmutz- und Mischwasser verhindern.

Im jährlichen Eigenüberwachungsbericht an die Aufsichtsbehörde berichtet HAMBURG WASSER über Menge und Anzahl der Mischwasserüberläufe. Von den insgesamt 131 Mischwasserüberläufen sind 2024 111 Stück angesprungen. Dabei wurden insgesamt rund 1.17 Mio. m³ verdünntes Mischwasser in die Gewässer abgeschlagen. Von 6 berichtspflichtigen Mischwasserrückhaltebecken gab es 2024 sechs Entlastungen in ein Gewässer. Im Berichtszeitraum gab es keine Betriebsstörung bei den berichtspflichtigen Pumpwerken.

Die Liegenschaften von HAMBURG WASSER sind im gesamten Hamburger Stadtgebiet sowie in der Metropolregion verteilt. Der Bebauungsgrad reicht von sehr dicht bebauten Grundstücken, wie den Netzbetriebsstandorten und dem Klärwerk im Hamburger Hafen, bis hin zu naturnahen Flächen (Brunnenstandorte und einige Wasserwerksgelände). Die Versiegelungsgrade der verschiedenen Standortkategorien können der Umwelterklärung 202119 entnommen werden. Eine Neubewertung der Versiegelungsgrade der Standorte soll im Vierjahresrhythmus erfolgen.

Insgesamt nehmen die EMAS-Standorte eine Fläche von 2,19 Mio. m² ein, das entspricht einer Fläche von rund 300 Fußballfeldern. Eine Übersicht über alle Standorte mit ihrer jeweiligen Gesamtfläche und der davon anteilig versiegelten Fläche ist Anhang II zu entnehmen.

HAMBURG WASSER hat den „Vertrag für Hamburgs Stadtgrün” im Juni 2021 mit dem Hamburger Senat unterzeichnet. Der „Vertrag für Hamburgs Stadtgrün” basiert auf dem Bürgerschaftlichen Ersuchen (Drucksache 21/16980) zur Umsetzung der Initiative „Hamburgs Grün erhalten”. HAMBURG WASSER hat sich dabei verpflichtet die Naturqualität bei der Bewirtschaftung der eigenen Flächen zu erhöhen. Zusätzlich soll damit das „Grüne Netz” in Hamburg geschützt und weiterentwickelt werden. Konkret hat sich HAMBURG WASSER bereit erklärt, die folgenden Aufgaben umzusetzen:

Einigung auf einen Standard als Grundlage für die Abstimmung der Pachtverträge, die Naturschutzgebiete, geschützte Biotope oder Ausgleichsflächen betreffen.

Gebietseigenes Saat- und Pflanzengut nach Möglichkeit bei Begrünungsmaßnahmen zu verwenden.

Gemeinsam mit der BUKEA20 zu prüfen, ob für Flächen von HAMBURG WASSER Pflege- und Entwicklungspläne erstellt werden können.

Neue Betriebsgebäude mit einem vereinbarten Flächenanteil auf dem Dach und an der Fassade zu begrünen.

Als Dienstleister für wasserwirtschaftliche Fragen im Grünen Netz für alle Vertragspartner von Hamburgs Stadtgrün zur Verfügung zu stehen.

2024 fanden diverse Aktivitäten statt, welche auf die Umsetzung dieser Ziele einzahlen. So wurde beispielsweise eine Wildblumenwiese an einem Pumpwerk umgesetzt. Zusätzlich bereitet HAMBURG WASSER die nachhaltige Entwicklung einzelner Betriebsstandorte vor. Die bisherigen Aktivitäten zur Erhöhung der Naturqualität auf den Flächen von HAMBURG WASSER können Tabelle 3‑4 entnommen werden.

Tabelle 3‑4: Zusammenfassung der bisherigen Aktivitäten HAMBURG WASSERs zur Erhöhung der Naturqualität auf den Standortflächen des Unternehmens

| Kategorie | Maßnahmenbeispiele | Standorte |

|---|---|---|

| Veränderte Bewirtschaftung, | Mähfreier Mai (zweimal im Jahr, nicht im Mai) | WW Großhansdorf, WW Curslack; WW Neugraben |

| Hochgrasmäher | WW Neugraben, WW Bostelbek | |

| Blühwiesen | Blühwiese- und Schmetterlingsfreundliche Wiese | Rothenburgsort, Kaltehofe, WW Süderelbmarsch |

| Aufforstung und ökologischer Waldumbau | Ökologischer Waldumbau | Umland; WW Lohbrügge |

| Aufforstungsprojekt | WW Glinde | |

| „Fame Forest”21 | WW Schnelsen | |

| Naturnahe Bewirtschaftung | Anpflanzung und Bewirtschaftung von Streuobstwiesen durch Projekt "Das Geld hängt an den Bäumen gGmbH"22 | WW Curslack, WW Schnelsen, |

| Totholzhecken | Köhlbrandhöft, Netzbetrieb Nord | |

| Schafbeweidung | Netzbetrieb Nord | |

Insekten Imkerei |

Insektenhotels | Kaltehofe, WW Süderelbmarsch, Rothenburgsort, |

| Verträge mit Imkern | WW Curslack, WW Nordheide, WW Schnelsen, WW Glinde, WW Langenhorn | |

| Nistkästen | Nistkästen, Fledermauskästen | WW Neugraben, WW Bostelbek |

| Biotopentwicklung Digitalisierung Kartierung | Interne Nutzung des Biotopkatasters der FHH | Alle EMAS-Standorte |

| Unterstützung der Entwicklung von Gewässerrandstreifen in Naturschutzgebieten | WW Süderelbmarsch |

Die Pflege, Instandhaltung und Installation von eigenen Gründächern erfolgt durch HAMBURG WASSER. Bei den derzeit und zukünftig in Planung befindlichen Neu- und Umbauten ist die Installation von Gründächern und Fassadenbegrünung vorgesehen. 2024 wurden folgende Gründächer gebaut:

Gründach auf dem Fahrradschuppen auf dem Werksgelände in Rothenburgsort

Dachbegrünung auf einem Nebengebäude auf dem Wasserwerk Billbrook (77 m²)

Schutzdächer gegen Eisabwurf auf dem Klärwerk Dradenau (745 m²)

2025 soll der Reinwasserbehälter auf dem Wasserwerk Curslack mit einem Gründach fertig gestellt werden. Zusätzlich sind Solargründächer und begrünte Fassaden für folgende Projekte vorgesehen:

am Pumpwerk Neugraben,

auf dem Wasserwerk Langenhorn

auf dem Klärwerk Köhlbranddeich: Containerhalle

auf dem Klärwerk Köhlbranddeich: Fahrzeug- und Logistikhalle.

Ausnahmen entstehen nur, sofern eine Begrünung aus technischen und betrieblichen Gründen nicht möglich ist, beziehungsweise der Denkmalschutz eine Dachbegrünung nicht zulässt. Begrünte Dachflächen tragen zur Verbesserung der Umweltleistung bei, indem sie die Biodiversität fördern und den Wasserhaushalt positiv beeinflussen.

HAMBURG WASSER steht u.a. in Kontakt mit dem Schulbau Hamburg (SBH) und unterstützt das Unternehmen bei einem bestmöglichen Regenwasserrückhalt auf ihren Liegenschaften. Dabei wurden 2024 mehrere Schulhofumgestaltungen unterstützt. Hierzu gehört u.a. das folgende Projekt:

Durch das Projekt wurde gezeigt, wie durch gezielte Maßnahmen klimafreundliche Schulhöfe geschaffen werden können. Zusätzlich arbeitet HAMBURG WASSER mit dem bezirklichen Sportstättenbau und dem Gebäudemanagement Hamburg (GMH) zusammen. Dabei werden sanierungsbedürftige Anlagen zur Entlastung möglicher Überflutungsschwerpunkte überprüft.

Bereits seit 2011 deckt HAMBURG WASSER seinen Strombedarf zu 100 % aus erneuerbaren23 Energien. Dabei wird ein Großteil der benötigten Energie (Strom und Wärme) in eigenen Anlagen erzeugt. Energieüberschüsse werden in Form von Strom, Fernwärme und Biomethan24 in externe Netze eingespeist. Darüber hinaus steigen die Anforderungen an eine resiliente Energieversorgung für die kritische Infrastruktur, denen HAMBURG WASSER mit dem weiteren Ausbau der eigenen und möglichst autarken Energieerzeugung begegnen will. Auf Unternehmensebene wird eine Steigerung der Eigenversorgung mit regenerativem Strom auf 85 % bis 2025 angestrebt und bis 2030 hat sich HAMBURG WASSER vorgenommen, die Eigenversorgungsquote mit regenerativem Strom auf 100% zu erhöhen.

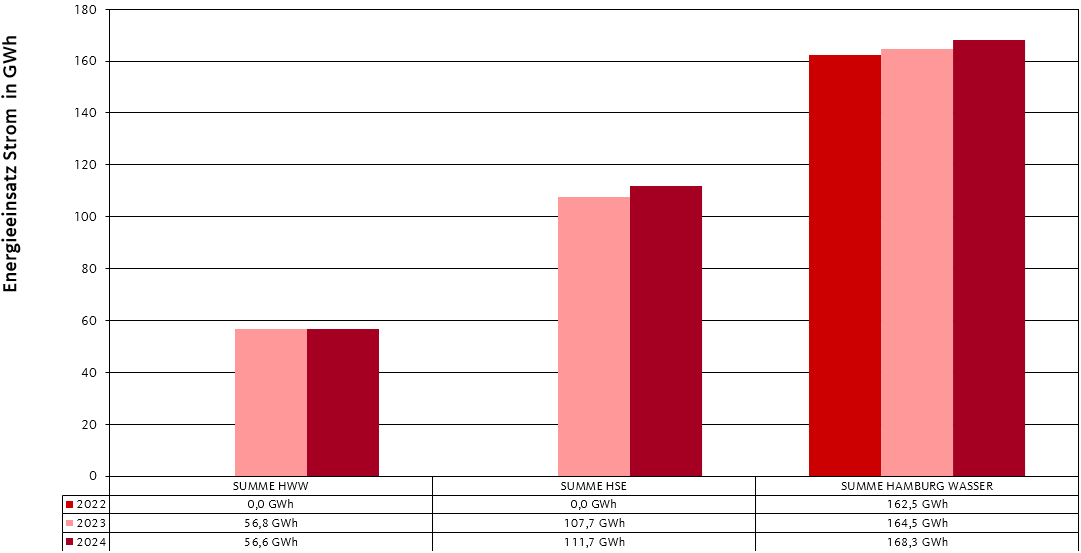

Elektrische Energie wird z. B. als Antriebsenergie für Motoren und Pumpen zur Förderung, Aufbereitung und zum Transport von Wasser und Abwasser sowie zur Behandlung von Abwasser und Verwertung (Verbrennung) von Klärschlamm benötigt. Der gesamte Stromverbrauch von HAMBURG WASSER betrug 2024 rd. 168,3 GWh und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (2023: 164,5 GWh). Der Energieeinsatz von Strom bei HAMBURG WASSER 2024 im Vergleich zu den Vorjahren ist in Abbildung 3‑6 dargestellt und wurde zur besseren Vergleichbarkeit mit der diesjährigen Umwelterklärung an die Darstellungsform der Emissionsberichtserstattung im Kapitel Emissionen angepasst.

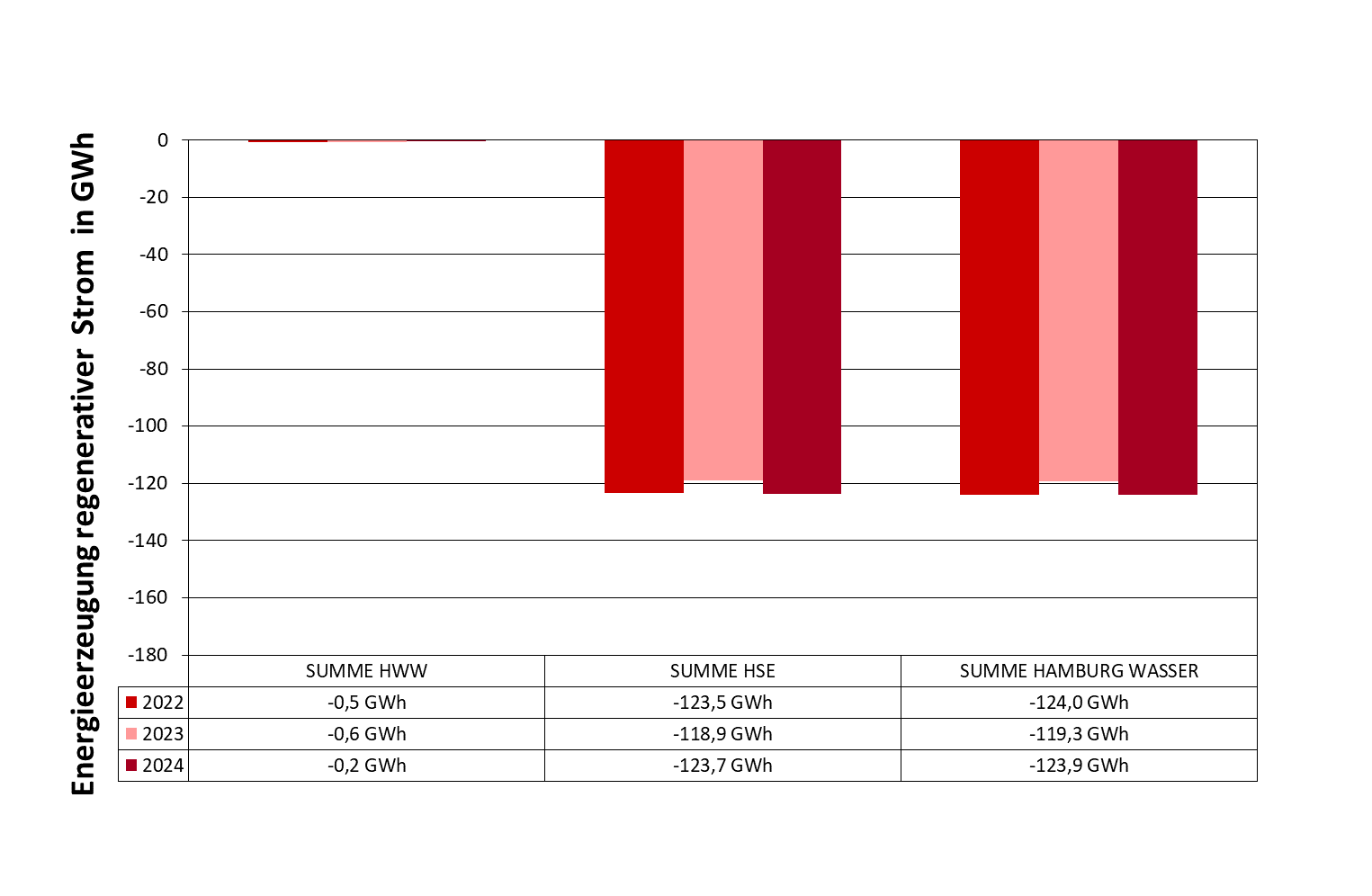

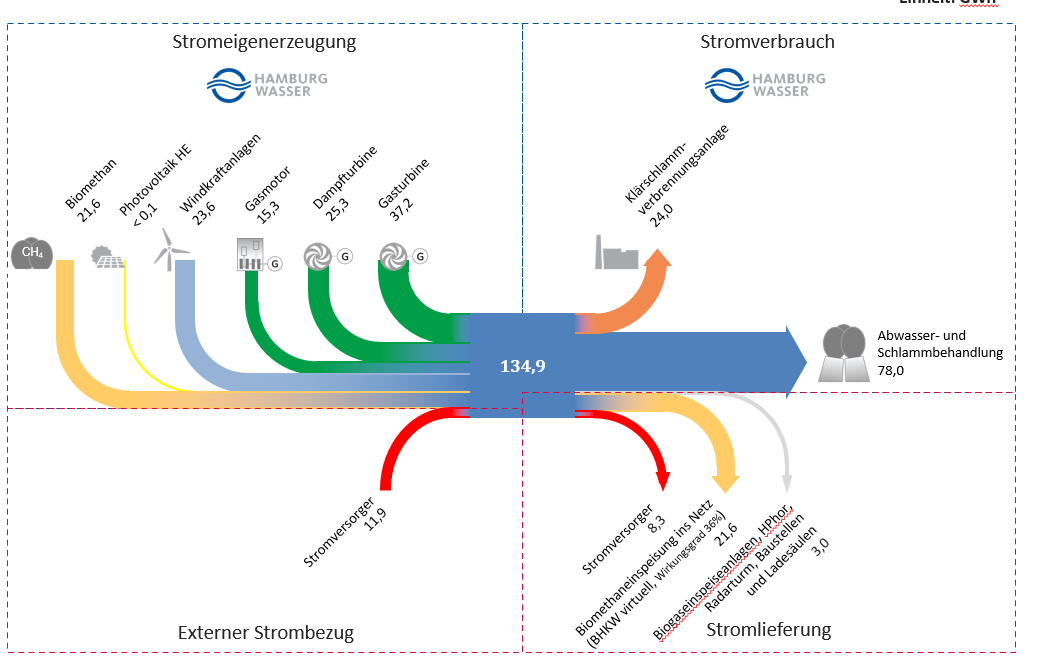

Dem Energieeinsatz von Strom steht eine Stromeigenerzeugung aus erneuerbaren Energien in Höhe von ca. 123,90 GWh gegenüber. HAMBURG WASSER betreibt mit Faulgas eine Gasturbine und zwei Gasmotoren sowie mit Dampf aus der Klärschlammverbrennung eine Dampfturbine. Der Strom aus vier eigenen Windenergieanlagen wird zum großen Teil selbst genutzt, überschüssiger Strom wird ins Stromnetz eingespeist. In geringem Maße tragen auch Photovoltaikanlagen auf Gebäudedächern zur Erzeugung von elektrischer Energie bei. Weiterhin wird im Trinkwassernetz Energie zurückgewonnen. Damit konnte sich HAMBURG WASSER 2024 zu ca. 74% mit regenerativem Strom selbst versorgen. In den nächsten Jahren werden weitere Projekte umgesetzt, um das Ziel der Eigenstromversorgung von 100% aus regenerativen Quellen zu erreichen. Außerdem werden an mehreren Standorten Blockheizkraftwerke betrieben. Die Stromeigenerzeugung ist in Abbildung 3‑7 dargestellt. Diese ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies ist unter anderem auf die Inbetriebnahme der vierten Windenergieanlage, welche 2024 im ersten vollen Betriebsjahr war, zurückzuführen.

Tabelle 3‑5 zeigt den spezifischen Stromverbrauch der Wasserwerke und des Klärwerks. 2024 ist der spezifische Stromverbrauch der Trinkwasserproduktion auf 0,438 kWh/m³ gesunken (2023: 0,446 kWh/m³). Die Abnahme des spezifischen Energieverbrauchs ist auf Erneuerungen von Brunnen- und Reinwasserpumpen sowie weitere Energiesparmaßnahmen zurückzuführen. Der spezifische Stromverbrauch des Klärwerks lag 2024 bei 0,556 kWh/m³. Dieser ist neben der Energieeffizienz einzelner Prozesse auch stark von der behandelten Abwassermenge abhängig, die 2024 um ca. 14,5 Mio. m³ Abwasser höher war als 2023.

Tabelle 3‑5: Spezifischer Stromverbrauch25 ausgewählter Unternehmensbereiche

| Spezifischer Stromverbrauch | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|

| Wasserwerke | kWh/m³ | 0,457 | 0,446 | 0,438 |

| Klärwerke | kWh/m³ | 0,649 | 0,581 | 0,556 |

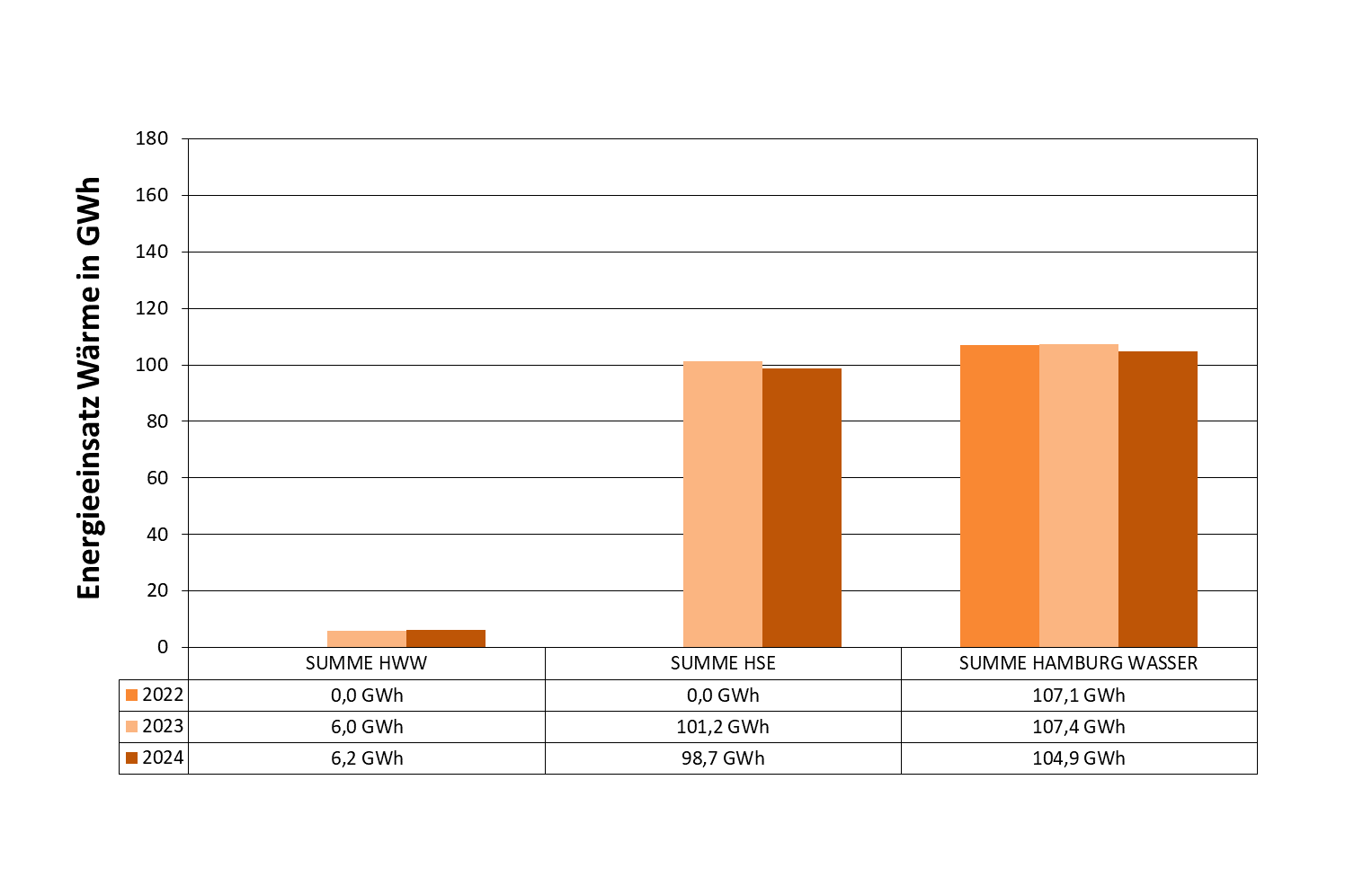

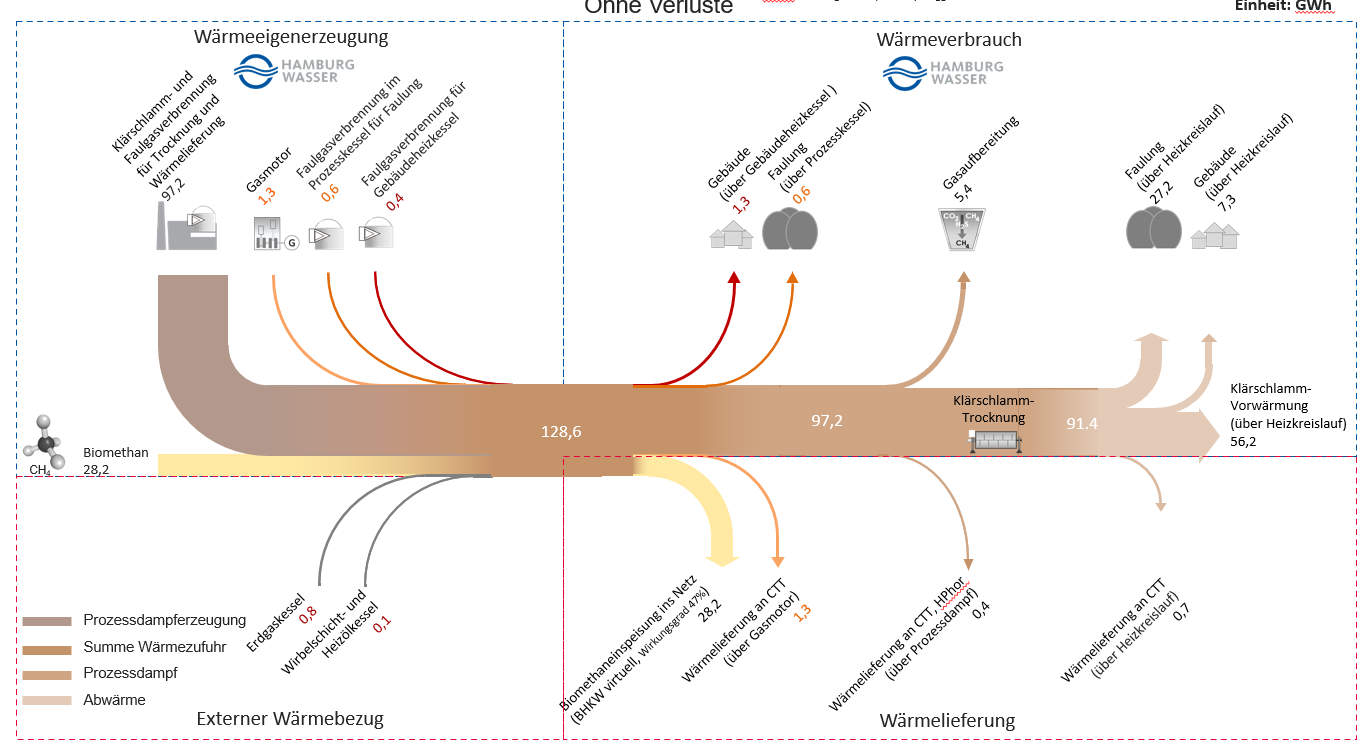

Wärmeenergie wird vor allem im Klärwerk bei der Schlammbehandlung und zur Gebäudebeheizung benötigt. Der gesamte direkte Wärmeenergieverbrauch von HAMBURG WASSER betrug 2024 rd. 104,9 GWh. Das ist etwas niedriger als der Verbrauch des Vorjahres (2023: 107,4 GWh). In Abbildung 3‑8 wird eine Übersicht über den Energieeinsatz für die Wärmeversorgung in den letzten drei Jahre gegeben. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde mit dieser Umwelterklärung die Darstellung an die Darstellungsform der Emissionsberichtserstattung im Kapitel Emissionen angepasst.

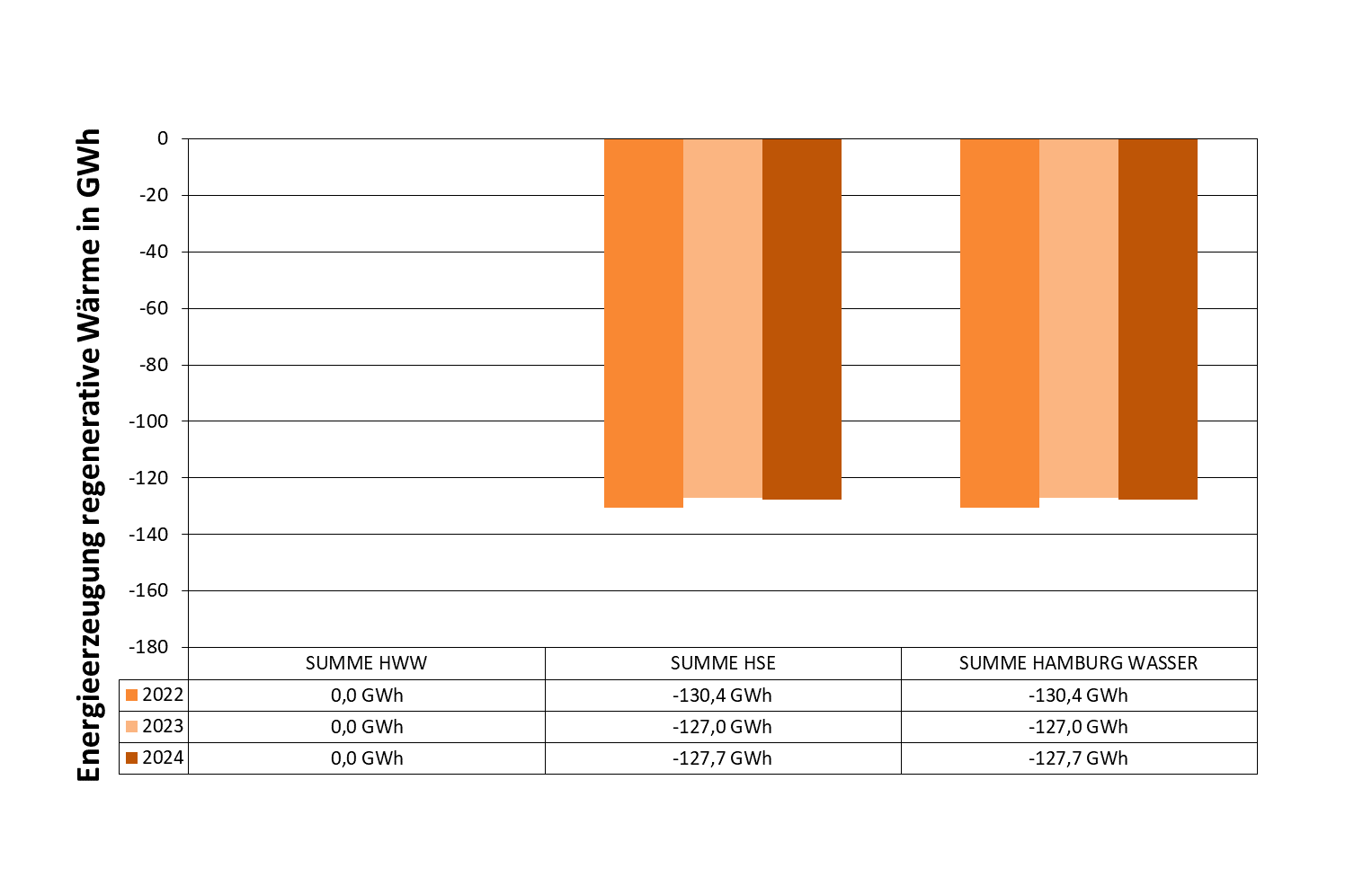

Dem Verbrauch gegenüber steht eine Wärmeerzeugung aus regenerativen Energien auf dem Klärwerk in Höhe von 127,7 GWh (vgl. Tabelle 3‑6). Die Wärmeerzeugung aus regenerativen Energien ist für die letzten drei Jahre in Abbildung 3‑9 dargestellt.

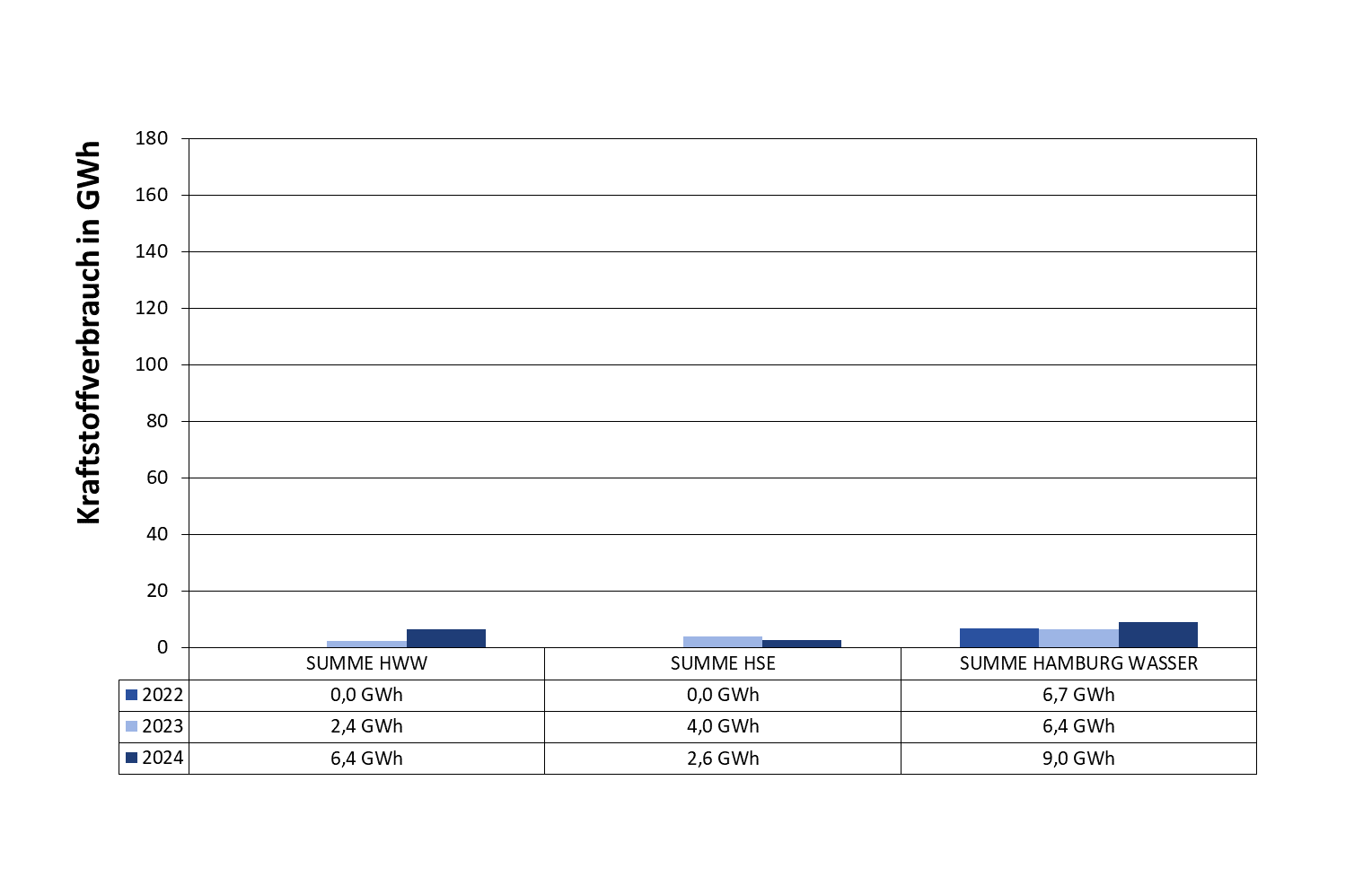

Der gesamte direkte Kraftstoffverbrauch von HAMBURG WASSER betrug 2024 8,96 GWh26 und ist damit gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2023: 6,36 GWh). Auf insgesamt 4,59 Mio. gefahrene Kilometer wurden dabei durch den Fuhrpark 675.243 Liter Kraftstoff27 verbraucht, was einer Erhöhung des Literverbrauches gegenüber dem Vorjahr um 3% entspricht. Die Steigerung des Kraftstoffverbrauchs begründet sich unter anderem auf die reduzierte Verfügbarkeit von CNG im Tätigkeitsgebiet von HAMBURG WASSER, sodass bei Fahrzeugbetankungen auf Benzin zurückgegriffen werden musste. Die Entwicklung des Kraftstoffverbrauchs wird im Vergleich zu den Vorjahren in Abbildung 3‑10 dargestellt.

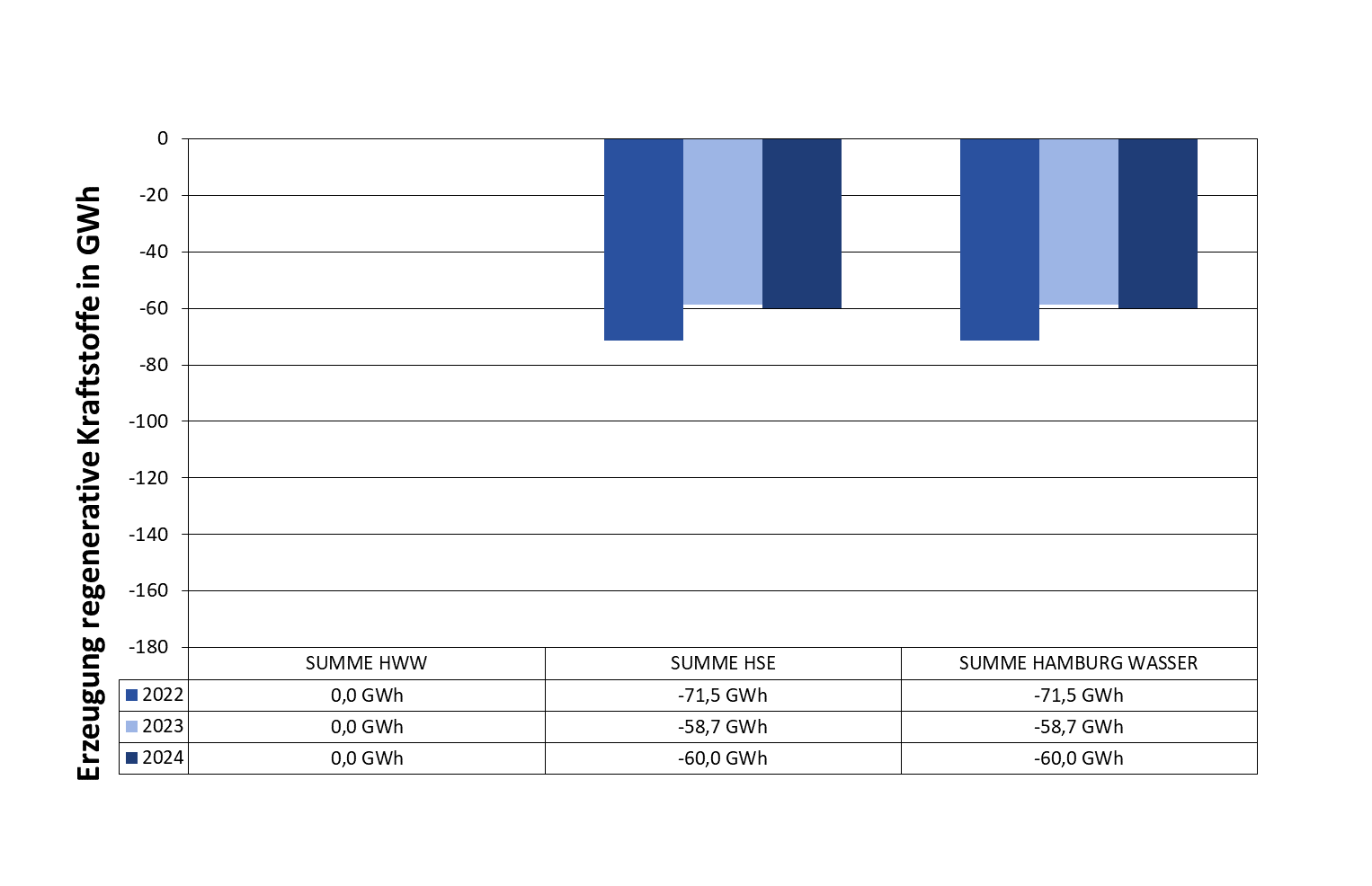

Dem Verbrauch gegenüber steht die Erzeugung von Biomethan aus Faulgas und dessen Einspeisung in das Gasnetz in Höhe von 60 GWh. Die Erzeugung von Biomethan ist für die letzten drei Jahre in Abbildung 3‑11 dargestellt und konnte 2024 aufgrund der steigenden Faulgasmengen wieder erhöht werden.

Abbildung 3‑6: Energieeinsatz Strom bei HAMBURG WASSER 202428 und Vorjahre29

Abbildung 3‑7: Energieerzeugung regenerativer Strom bei HAMBURG WASSER 202422 und Vorjahre

Abbildung 3‑8: Energieeinsatz Wärme bei HAMBURG WASSER 202422 und Vorjahre30

Abbildung 3‑9: Energieerzeugung regenerative Wärme bei HAMBURG WASSER 202422 und Vorjahre

Abbildung 3‑10: Kraftstoffverbrauch bei HAMBURG WASSER 202422 und Vorjahre

Abbildung 3‑11: Erzeugung regenerative Kraftstoffe bei HAMBURG WASSER

202422 und Vorjahre

Das Klärwerk Hamburg ist derjenige Standort von HAMBURG WASSER mit sowohl den größten Energieverbräuchen als auch mit der größten Menge an eigenerzeugter Energie. Daher werden die Strom- und Wärmeströme an diesem Standort im Folgenden näher betrachtet.

Es werden folgende Systemgrenzen angewendet: Der Energieverbrauch umfasst die in den klärwerkseigenen Anlagen an den Standorten Köhlbrandhöft, Dradenau und im Pumpwerk Hafenstraße verbrauchte elektrische Energie und Wärmeenergie, ohne die Strom- bzw. Wärmeabgabe an andere (Baustellen, Hamburg Port Authority, Container Terminal Tollerort). Die Energieerzeugung beinhaltet die auf dem Gelände gewonnene Energie aus regenerativen Quellen.

Die Energieströme inklusive der Mengenbilanzen differenziert nach Strom und Wärme sind für 2024 in Abbildung 3‑12 und Abbildung 3‑13 dargestellt. Abbildung 3‑15 zeigt die Faulgasverwertung. Der Stromverbrauch des Klärwerks Hamburg umfasst die Abwasserreinigung, Schlammbehandlung und Klärschlammverbrennung. Dieser ist 2024 mit 101,9 GWh im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (2023: 98,0 GWh). Eine Ursache ist die höhere gereinigte Abwassermenge im Bezugsjahr. Demgegenüber steht eine Stromproduktion von 123,1 GWh. Diese konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden (2023: 118,4 GWh). Diese Steigerung ist auf den Zubau der vierten Windenergieanlage auf dem Klärwerksstandort zurückzuführen, die 2024 erstmals ganzjährig in Betrieb war. Eine Übersicht über den Eigenverbrauch, die Energieeigenerzeugung und die Eigenerzeugungsquote des Klärwerks wird in Tabelle 3‑6 gegeben. In 2024 lag die Eigenerzeugungsquote des Klärwerks für Strom bei ca. 121% und damit auf ähnlichem Niveau des Vorjahreswertes (2023: 120%).

Das Gesamtziel, den Energiebedarf (Strom und Wärme) des Klärwerkes bilanziell zu 100 % durch an den Klärwerksstandorten eigenerzeugte, regenerative Energien zu decken, wurde auch 2024 erreicht (vgl. Tabelle 3‑6). Ausschließlich die Gebäude außerhalb des Wärmenetzes werden mit Erdgas bzw. mit Öl beheizt. 2024 betrug der Wärmeverbrauch des Klärwerks 98 GWh. Demgegenüber steht die Wärmeerzeugung aus regenerativen Quellen, die mit 128,60 GWh den Wärmebedarf auch in 2024 übertraf. Die Eigenerzeugungsquote für Wärmeenergie des Klärwerks lag bei rd. 130% und ist damit ähnlich gegenüber der Quote des Vorjahrs (2023: 130%). Seit 2009 wird der benachbarte Container Terminal Tollerort über eine Fernwärmeleitung mit Wärmeenergie aus dem Klärwerk Hamburg versorgt. Die Phosphorrecycling-Anlage (HPHOR) der 2018 gegründeten Tochter Hamburger Phosphorrecycling GmbH31, die auf dem Gelände des Klärwerks liegt, wird mit Dampf aus der VERA und Strom aus dem Klärwerk versorgt.

Abbildung 3‑12: Schematische Darstellung der Energieströme für elektrische Energie des Klärwerks Hamburg 2024, Angaben in GWh

Abbildung 3‑13: Darstellung Wärmeenergieflussschema des Klärwerks Hamburg 2024, Angaben in GWh

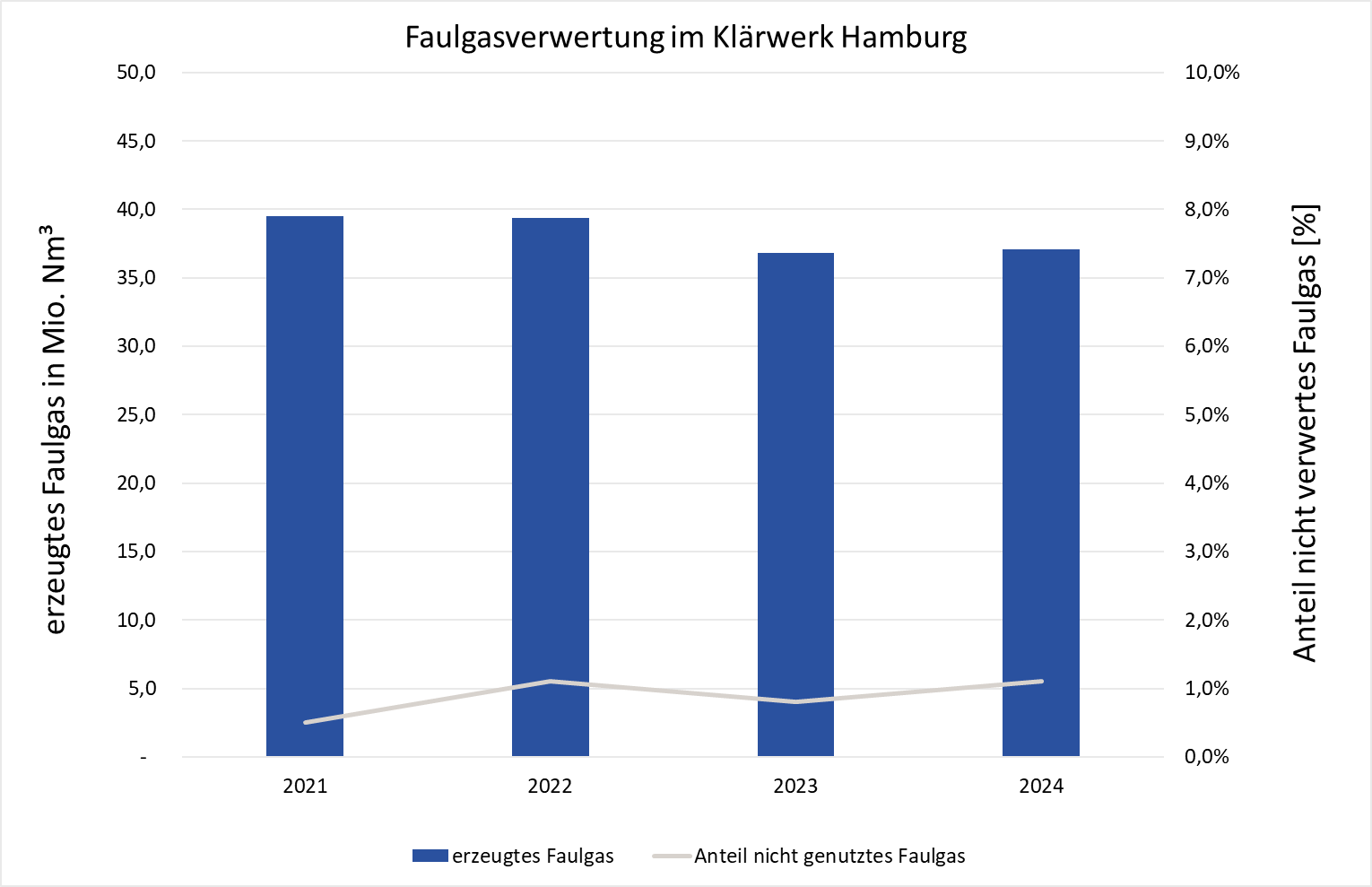

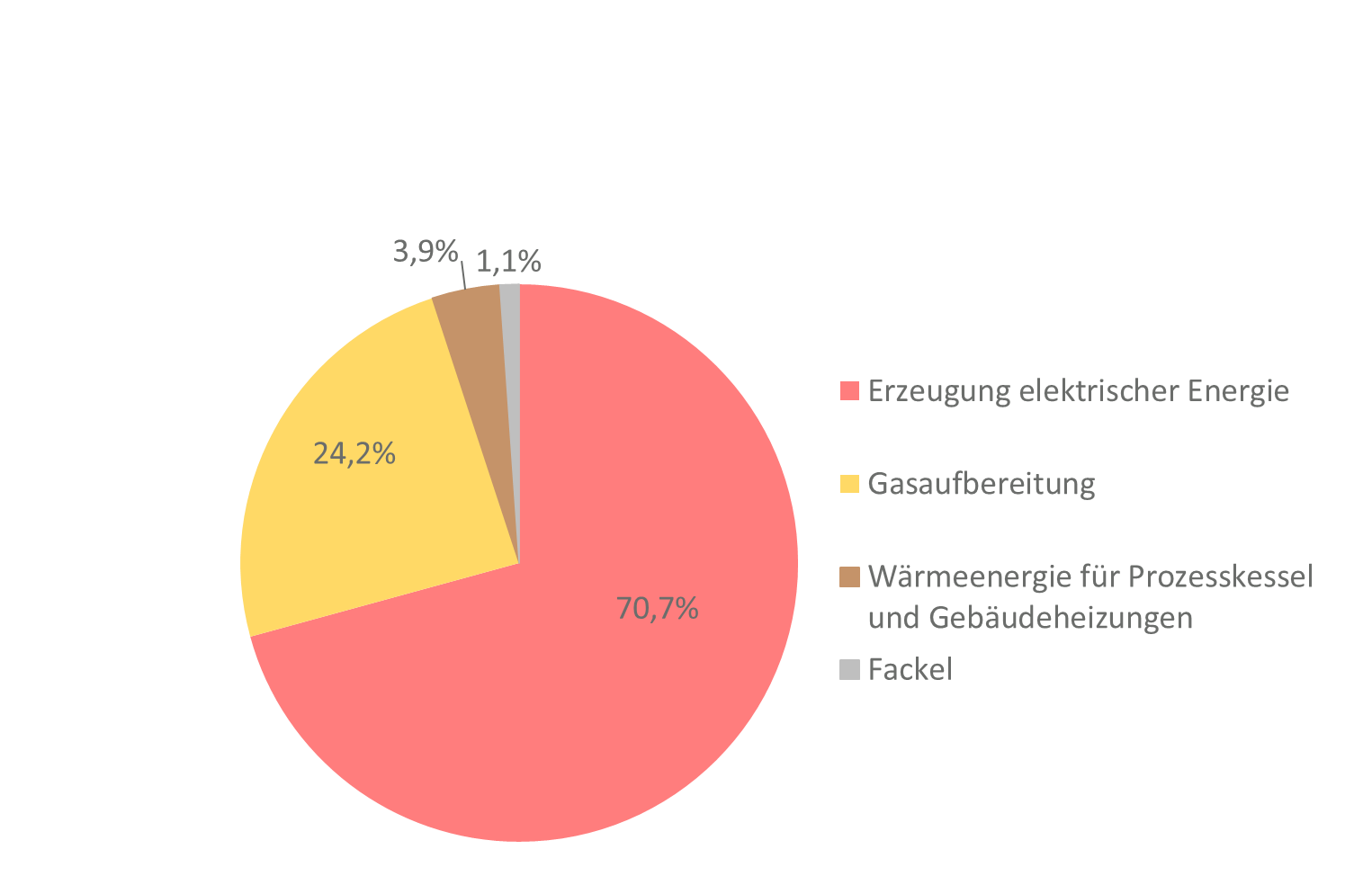

Die Faulgasproduktion des Klärwerks Hamburg lag 2024 bei 37,10 Mio. Nm³ und ist somit im Vergleich zum Vorjahr (2023: 36,8 Mio. Nm³) wieder leicht gesteigert worden (siehe Abbildung 3‑14).

Abbildung 3‑14: Faulgaserzeugung und -verwertung im Klärwerk Hamburg

Seit 2019 hat sich der prozentuale Anteil des nicht verwendeten Faulgases deutlich reduziert. Der Grund für die signifikante Reduktion ist die Inbetriebnahme der GALA 2, welche 2020 erfolgte. Wie erwartet, lag die Fackelverlustrate 2024 mit 1,1% deutlich unter der angestrebten Verlustrate von 1,5 %.

Abbildung 3‑15: Faulgasverwertung 2024

Die Gasaufbereitungs- und Einspeisungsstationen (GALA 1 und 2) bereiten insbesondere in Spitzenzeiten der Windstromproduktion Teile des im Klärwerkprozesses erzeugten Faulgases auf und speisen es als Biomethan in das Gasnetz ein. Die GALAs realisieren somit einen alternativen Weg der Faulgasnutzung und reduzieren die Fackelverlustrate. Gleichzeitig bieten sie die Möglichkeit, die Faulgasverstromung flexibel an den Strombedarf und die fluktuierende Windstromproduktion anzupassen. 2024 wurde Biomethan mit einem Energieäquivalent von insgesamt 60 GWh aufbereitet. Dies ist etwas höher als im Vorjahr (2023: 58,70 GWh) und auch auf die insgesamt etwas höhere Faulgaserzeugung zurückzuführen. Zukünftig soll ein noch größerer Teil des Faulgases als Biomethan aufbereitet und in das Gasnetz eingespeist werden.

Über die Biomethaneinspeisung könnte virtuell ein Blockheizkraftwerk Strom und Wärme erzeugen. Um die Energieerzeugung aus Biomethan angeben zu können, wird daher davon ausgegangen, dass ein typisches Blockheizkraftwerk (BHKW) mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 36 % und einem thermischen Wirkungsgrad von 47 % betrieben wird. Daraus folgt eine virtuelle Stromerzeugung von 21,60 GWh und eine virtuelle Wärmeerzeugung von 28,20 GWh aus dem Verkauf des Biomethans.32 Die noch fehlende Differenz von 10,20 GWh sind als Verluste anzusehen.

Abbildung 3‑13 zeigt die Wärmeströme des Klärwerks Hamburg 2024. Wärmeerzeuger im Klärwerk waren aus der Klärschlammverbrennung ausgekoppelte Prozesswärme, die Biomethaneinspeisung („virtuelle Wärmeerzeugung”) und mehrere mit Faul- oder Erdgas betriebene Heizkesselanlagen. Für den Havariefall, in dem kein Faulgas vorhanden wäre, werden zudem einzelne Heizölanlagen vorgehalten.

Zukünftig wird HAMBURG WASSER aus dem Ablauf der Kläranlage auf der Dradenau bis zu 60 MW (thermisch) an Abwasserwärme mittels elektrischer Großwärmepumpen erzeugen und in das erweiterte öffentliche Fernwärmenetz einspeisen. Damit leistet HAMBURG WASSER einen nennenswerten Beitrag für die Wärmewende in Hamburg. Die Anlage befindet sich derzeit im Bau.

Tabelle 3‑6: Energiebilanz des Klärwerks Hamburg 2024, Verbrauch und Eigenerzeugung differenziert nach Strom und Wärme

| Energiebilanz Klärwerk Hamburg | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|

| Stromverbrauch | GWh | 99,5 | 98,6 | 101,9 |

| Stromeigenerzeugung | GWh | 123,1 | 118,4 | 123,1 |

| Eigenerzeugungsquote Strom | % | 124% | 120% | 121% |

| Wärmeverbrauch | GWh | 95,1 | 97,4 | 98,0 |

| Wärmeeigenerzeugung | GWh | 130,4 | 127,0 | 127,7 |

| Eigenerzeugungsquote Wärme | % | 137% | 130% | 130% |

Insgesamt betreibt HAMBURG WASSER seit Mitte 2023 vier Windenergieanlagen auf dem Gelände des Klärwerks Hamburg. Außerdem ist die Planung um mehrere weitere große Windenergie- und PV-Anlagen v.a. auf dem Klärwerk und den Wasserwerksstandorten erweitert worden. Da hier erst die Planungs- und Genehmigungsphasen laufen, ist mit größeren Einflüssen ab 2027 zu rechnen.

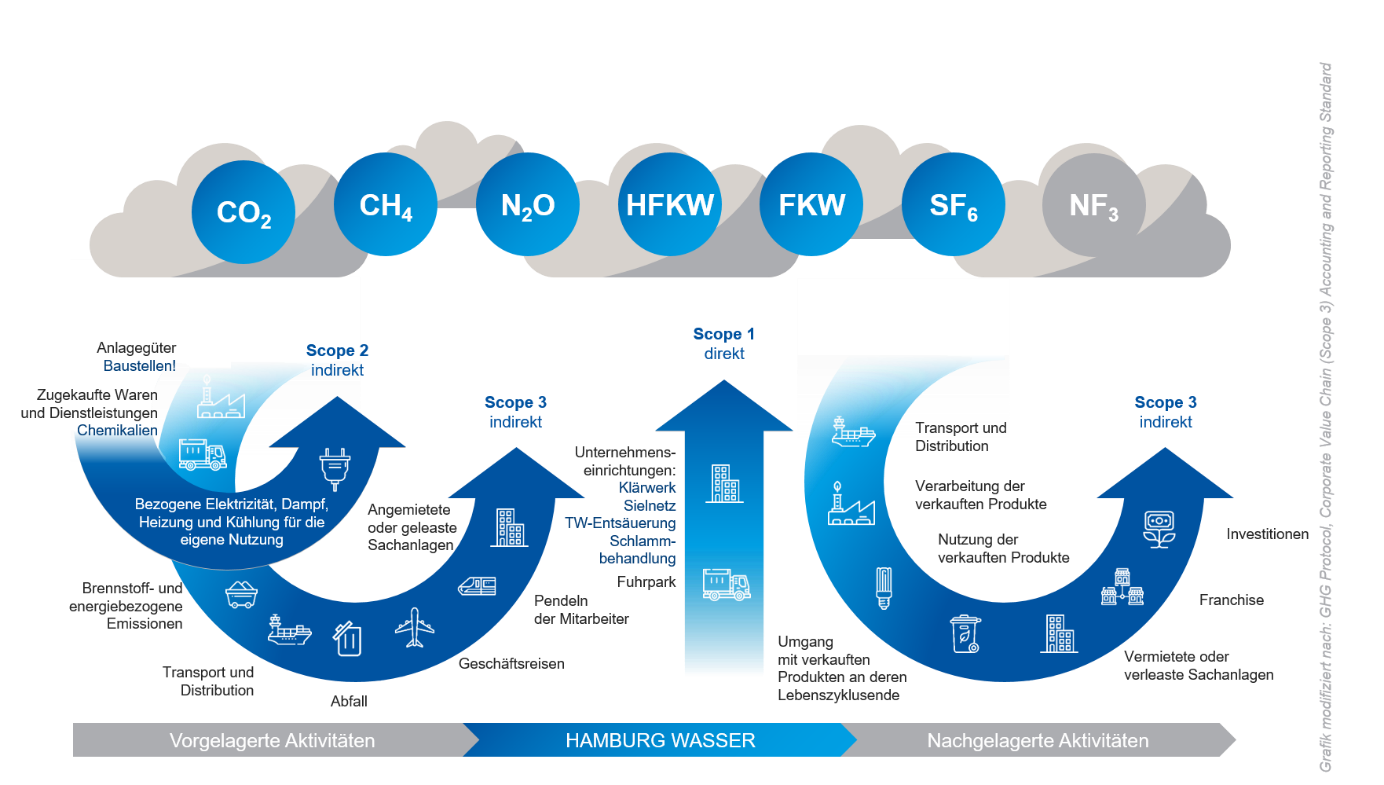

HAMBURG WASSER verfolgt ambitionierte Ziele beim Klimaschutz. Aktuell entsteht ein Klimaschutzplan, der aufzeigen soll, wie die direkten und indirekten Emissionen auf ein klimaverträgliches Maß gesenkt werden können. Neben den durch das Unternehmen ausgestoßenen Emissionen (Fußabdruck) werden im Klimaschutzplan auch die positiven Beiträge von HAMBURG WASSER als Lösungspartner für die Energiewende (Handabdruck) dargestellt. Dabei wird aufgezeigt, in welcher Höhe fossile Emissionen bei Dritten durch die Einspeisungen regenerativer Energie (Strom, Wärme, Biomethan) vermieden werden können.

Der derzeitige Bilanzierungsrahmen erfasst die Emissionen nach Scope 1 und Scope 2 für die EMAS-Standorte in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)33. Für indirekte Emissionen aus vor- und nachgelagerten Prozessketten (Scope 3) ist im Abschnitt „Scope 3 – indirekte Emissionen aus vor- und nachgelagerten Aktivitäten” eine Wesentlichkeitsanalyse dargestellt. Die für die Berichterstattung erforderlichen Daten werden derzeit erhoben.

Abbildung 3‑16: Übersicht zu Treibhausgasen und Scopes gemäß GHG Protocol

Grundsätze, Bilanzierungsrahmen und Methodik können im Detail der Umwelterklärung 2022 entnommen werden. Genauso finden sich an dieser Stelle weitergehende Informationen zu den einzelnen Emissionen.

Im Folgenden sind die Treibhausgasemissionsquelle von HAMBURG WASSER dargestellt. Dabei erfolgt eine Gliederung entsprechend des GHG Protocols in Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen. Biogene Emissionen werden separat von diesen drei Scopes berichtet.

Die direkten Emissionen des Scope 1 werden dabei zusätzlich unterteilt in:

Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch,diffuse Emissionen, die bei Leckagen im abnormalen Betriebszustand auftreten,Emissionen, die durch die Prozesse der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung bei HAMBURG WASSER emittiert werden.Die Emissionen der Abwasserableitung werden aktuell nicht berechnet, da es hierfür keine Quantifizierungsansätze gibt.

Bei den indirekten CO2-Emissionen aus dem Energiebezug (Scope 2) wird neben dem Bezug von Ökostrom (marktbasiert) vergleichend die Emissionshöhe bei Ansatz des Bundesstrommix (standortbasiert) dargestellt.

Für die indirekten vor- und nachgelagerten Emissionen des Scope 3 werden derzeit Daten erhoben und Berechnungsansätze erstellt. Für diese Emissionen wird zunächst das Ergebnis der Wesentlichkeitsanalyse dargestellt. Mit verbesserter Datenlage ist zukünftig eine Ausweitung der Berichterstattung im Rahmen der Umwelterklärung geplant.

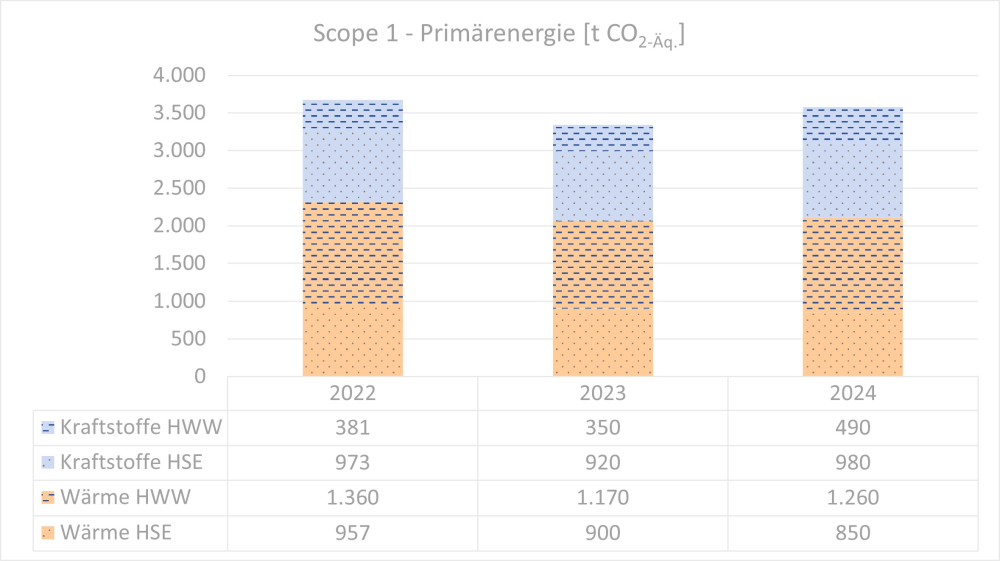

Bei den Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch handelt es sich um fossiles Kohlenstoffdioxid (CO2). Emissionen resultieren aus dem Fuhrparkbetrieb, dem Betrieb kleiner Feuerungsanlagen und von Blockheizkraftwerken.

Ein wichtiges Potential zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen des Fuhrparks von HAMBURG WASSER liegt in der Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in Verbindung mit der Nutzung von emissionsärmeren Energieträgern. Somit werden insgesamt geringere CO2–Emissionen im Vergleich zu konventionellen Benzin- und Dieselfahrzeugen verursacht. Derzeit liegt der Anteil der Erdgasfahrzeuge bei ca. 28%, der Elektrofahrzeuge bei ca. 9% und der Wasserstoffahrzeuge bei 0,4%.

Im Jahr 2024 ist der Wärmeverbrauch beider Unternehmen im Vergleich zu 2023 etwas zurückgegangen. Dies ist neben dem eher milden Winter auf Energiesparmaßnahmen zurückzuführen sowie auf die Verbesserung der Energieeffizienz einzelner Gebäude und auf den Austausch alter Heizungsanlagen gegen solche, die regenerative Energien nutzen, wie Holzpelletheizungen oder Wärmepumpensysteme.

Die spezifischen CO2-Äq-Emissionen34 aus dem Primärenergieverbrauch betragen für die HWW 14,60 kg CO2-Äq bezogen auf 1.000 m³ erzeugtes und ins Rohrnetz eingespeistes Trinkwasser und für die HSE 9,90 kg CO2-Äq bezogen auf 1.000 m³ behandeltes Abwasser.

Abbildung 3‑17: Scope 1, Emissionen aus dem Einsatz von Primärenergie

Bei der Nutzung von Klima- und Kälteanlagen sowie bei Mittelspannungsschaltanlagen kann es im abnormalen Betriebszustand zu Leckagen bzw. Betriebsstörungen kommen. Diese diffusen Emissionen von Kältemitteln, d.h. Fluorkohlenwasserstoffen (FKW)35 und teilhalogenierten Kohlenwasserstoffen (HFKW)36 bzw. Schwefelhexafluorid (SF6) in die Umwelt lassen sich über Nachfüllmengen quantifizieren.

Tabelle 3‑7 gibt einen Überblick über die entsprechenden Emissionen der letzten drei Jahre. Es handelt sich um Emissionen im abnormalen Betriebszustand, die vorfallbezogenen Schwankungen unterliegen.

Tabelle 3‑7: Scope 1, diffuse Emissionen von Kältemitteln (FKW und HFKW) und SF6 im abnormalen Betriebszustand

| Scope 1, diffuse Emissionen | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|

| SUMME | t CO2-Äq. | 402 | 439 | 400 |

| HWW | t CO2-Äq. | 79 | 0 | 3 |

| HSE | t CO2-Äq. | 323 | 439 | 397 |

| Kältemittelverluste | t CO2-Äq. | 402 | 439 | 400 |

| HWW | t CO2-Äq. | 79 | 0 | 3 |

| HSE | t CO2-Äq. | 323 | 439 | 397 |

| SF6-Verluste bei Mittelspannungsschaltanlagen | t CO2-Äq. | 0 | 0 | 0 |

| HWW | t CO2-Äq. | 0 | 0 | 0 |

| HSE | t CO2-Äq. | 0 | 0 | 0 |

Bei der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung entstehen direkte Treibhausgasemissionen, die dem Scope 1 zuzuordnen sind. Je nach Prozess werden unterschiedliche Mengen der Treibhausgase Lachgas/Distickstoffoxid (N2O), Methan (CH4) und Kohlenstoffdioxid (CO2) freigesetzt. Die Treibhausgas-Äquivalente wurden gemäß dem aktuellen Sachstandsbericht der IPCC (AR6) angepasst und auch rückwirkend für die Vorjahre zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit aktualisiert. Gemäß aktuellem Merkblatt DWA-M 230 handelt es sich bei Kohlenstoffdioxid überwiegend um CO2 biogenen Ursprungs, das nicht als anthropogenes Treibhausgas einzuordnen ist. Laut GHG Protocol ist dieses separat von Scope 1, 2 und 3 zu berichten, da es dem kurzfristigen bzw. kleinen Kohlenstoffkreislauf37 unterliegt. Da die Entstehungsorte jedoch dieselben sind, werden diese Emissionen hier zusammen mit den anderen Emissionen aus Prozessen berichtet. Tabelle 3‑8 gibt einen Überblick über die abgeschätzten Emissionen aus den Prozessen.

Bei der Trinkwasserversorgung handelt es sich um Emissionen von im Grundwasser gelösten Kohlenstoffdioxid und Methan, die bei der Belüftung und Entsäuerung freigesetzt werden. Somit ist das im Grundwasser enthaltene CO2 meist biogener Natur. Es handelt sich bei der Entsäuerung folglich um das Freisetzen von grünem, sich in einem Kreislauf befindlichen CO2, welches früher oder später sowieso in die Atmosphäre entweichen würden. Die Zeitskala dieses Kreislaufes ist allerdings mit Jahren bis Jahrzehnten zu beziffern.

Für die Abschätzung der biogenen CO2-Emissionen aus der Abwasserreinigung, muss auf einen Literaturwert zurückgegriffen werden. Die CO2-Emissionen aus der Schlammbehandlung werden analog zu den Methan-Emissionen bilanziert, da sich Faulgas aus CH4 und CO2 zusammensetzt. Zudem werden die CO2-Emissionen durch die Verbrennung von Klärschlamm und Faulgas berücksichtigt.

Die CH4–Emissionen aus der Abwasserentsorgung inkl. Klärschlammverbrennung beinhalten die Emissionen aus den Faulbehältertaschen, dem Faulschlammstapelbehälter, dem Fremdschlammsilo und 2024 zusätzlich aus den betrachteten Verlusten der Gasaufbereitungsanlagen (GALA).

Die N2O-Emissionen aus der Abwasserentsorgung wurden mit Hilfe des ReLaKo-Ansatzes (DWA-M 230-1) berechnet. Die Jahresfracht der N2O-Emissionen aus der Klärschlammverbrennung wurde aus früheren N2O-Konzentrationsmessungen und den aktuellen Abgasmengen qualifiziert abgeschätzt. Im Jahr 2024 konnten die Messverfahren für die N2O-Konzentrationsmessungen optimiert werden, sodass die Abschätzung der Jahresfrachten der N2O-Emissionen verbessert werden konnte und die Emissionen 2024 deutlich geringer ausfallen. Aus Gründen der Konsistenz wurden die ermittelten Werte für die Jahre 2022 und 2023 nicht angepasst.

Tabelle 3‑8: Scope 1-Emissionen aus Prozessen der Trinkwasseraufbereitung und Abwasserentsorgung inkl. Klärschlammverbrennung

| Scope 1 Emissionen aus Prozessen | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|

| SUMME | t CO2-Äq. | 44.640 | 45.350 | 29.010 |

| Trinkwasseraufbereitung | t CO2-Äq. | 310 | 260 | 290 |

| CO2-Emissionen | t CO2-Äq. | - | - | - |

| CH4-Emissionen | t CO2-Äq. | 310 | 260 | 290 |

| Sielnetz | t CO2-Äq. | n/a | n/a | n/a |

| CO2-Emissionen | t CO2-Äq. | n/a | n/a | n/a |

| CH4-Emissionen | t CO2-Äq. | n/a | n/a | n/a |

| N2O-Emissionen | t CO2-Äq. | n/a | n/a | n/a |

| Abwasserentsorgung inkl. Klärschlammverbrennung | t CO2-Äq. | 44.330 | 45.080 | 28.720 |

| CO2-Emissionen | t CO2-Äq. | - | - | - |

| CH4-Emissionen | t CO2-Äq. | 4.740 | 4.740 | 4.740 |

| N2O-Emissionen | t CO2-Äq. | 39.600 | 40.350 | 23.99038 |

Tabelle 3‑9: Biogene Emissionen aus Prozessen der Trinkwasseraufbereitung und Abwasserentsorgung inkl. Klärschlammverbrennung

| biogene Emissionen aus Prozessen | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|

| SUMME | t CO2-Äq. | 176.350 | 176.320 | 174.520 |

| Trinkwasseraufbereitung | t CO2-Äq. | 1.110 | 1.140 | 1.260 |

| CO2-Emissionen | t CO2-Äq. | 1.110 | 1.140 | 1.260 |

| Sielnetz | t CO2-Äq. | n/a | n/a | n/a |

| CO2-Emissionen | t CO2-Äq. | n/a | n/a | n/a |

| Abwasserentsorgung inkl. Klärschlammverbrennung | t CO2-Äq. | 175.240 | 175.180 | 173.250 |

| CO2-Emissionen | t CO2-Äq. | 175.240 | 175.180 | 173.250 |

Durch ausschließlichen Zukauf regenerativen Stroms resultieren aus dem Strombezug nach dem marktbasierten Ansatz keine Scope 2-Emissionen, da diese mit dem Emissionsfaktor 0 kg CO2-Äq./kWh belegt sind. Um Erfolge durch Energieeinsparmaßnahmen sichtbar zu machen, sind zusätzlich die resultierenden Scope 2-Emissionen unter Berücksichtigung des standortbasierten Ansatzes mit dem Emissionsfaktor des Bundesstrommix in Tabelle 3‑10 dargestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass neben dem Energiebezug auch der angesetzte Emissionsfaktor über die Jahre immer geringer wird, da sich die Zusammensetzung des Bundesstrommix ändert.

Tabelle 3‑10: Scope 2, indirekte Emissionen durch den Energiebezug

| Scope 2, indirekte Emissionen durch den Energiebezug | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|

| marktbasierter Ansatz:

Ökostrom - gilt für HWW und HSE |

t CO2-Äq. | 0 | 0 | 0 |

| standortbasierter Ansatz HW: bundesdeutscher Strommix | t CO2-Äq. | 26.76539 | 33.66540 | 29.835 |

| standortbasierter Ansatz HWW | t CO2-Äq. | 19.790 | 25.051 | 21.930 |

| standortbasierter Ansatz HSE | t CO2-Äq. | 6.975 | 8.614 | 7.905 |

| angesetzter Emissionsfaktor (gemäß Vorgabe BUKEA Leitstelle Klimaschutz: bis einschließlich 2022 Strommix gemäß Statistikamt Nord, Wert auf Basis der Hamburger CO2-Bilanz, ab 2023 Bundesstrommix) |

kg/kWh | 0,348 | 0,442 | 0,388 |

Für ein Unternehmen wie HAMBURG WASSER mit viel Bautätigkeit und einem umfangreichen Bezug von Waren und Dienstleistungen sind auch die indirekten Emissionen aus vor- und nachgelagerten Aktivitäten des Scope 3 relevant. Gemäß Schätzungen machen die Scope 3-Emissionen mehr als 50 % der Gesamtemissionen eines Unternehmens aus. Aus diesem Grund wird HAMBURG WASSER die Berichterstattung zukünftig um Informationen zu Scope 3-Emissionen ergänzen.

2022 wurde daher zunächst eine Wesentlichkeitsanalyse41 in einem internen Workshop durchgeführt und die Ergebnisse mit einer Peer Group aus der Branche abgeglichen. Zu den drei Kategorien, die in Bezug auf das Emissionsaufkommen als besonders wesentlich identifiziert wurden, wurde durch die Peer Group eine Erhebungsmethodik42 erarbeitet. Auf Grundlage dieser Methodik werden für das Jahr 2023 erstmals Scope 3-Emissionen für die Kategorien Eingekaufte Waren und Dienstleistungen (Scope 3.1), Investitionsgüter (Scope 3.2) und Abfälle (Scope 3.5) berechnet. Zusätzlich erfolgt eine Erhebung für die Kategorien Geschäftsreisen (Scope 3.6) und Pendeln der Mitarbeitenden (Scope 3.7). Die erhobenen Daten werden mit Veröffentlichung des Klimaschutzplans von HAMBURG WASSER im Jahr 2025 veröffentlicht.

HAMBURG WASSER verfolgt seit 1997 eigene Projekte der regenerativen Erzeugung von Strom- und Wärmeenergie. Dazu zählen der Betrieb von Windenergie- und Photovoltaikanlagen, die Faulgasaufbereitung und Klärschlammverbrennung. Die regenerativ erzeugte Energie wird zunächst zur Deckung eigener Verbräuche verwendet, sodass das Klärwerk bereits im Jahr 2011 seinen Bedarf an elektrischer und thermischer Energie bilanziell vollständig aus eigener, regenerativer Produktion erreicht hat.

Von 2020 bis 2023 hat HAMBURG WASSER 16,5 Mio. Euro in den Kauf sowie Bau von Windenergie- und Photovoltaikanlagen beim Klärwerk Dradenau und weitere 14,5 Mio. Euro in den Umbau der biologischen Abwasserbehandlung des Klärwerks von einer Oberflächen- auf eine Druckbelüftung investiert. Damit kann der Stromverbrauch dieses Anlagenteils um rund die Hälfte reduziert werden. Im Jahr 2024 wurden weitere Projekte im Bereich Photovoltaik umgesetzt, darunter eine Anlage an der Druckerhöhungsstation Roggenhorst mit einer Leistung von 99kWp. In den nächsten Jahren soll der Ausbau von Photovoltaikanlagen an den Standorten weiter gesteigert werden.

Zusätzlich werden im Zeitraum 2021 bis 2029 insgesamt 84 Mio. Euro in die Erweiterung der Faulung investiert. Neben den daraus gesteigerten Kapazitäten zum anaeroben Klärschlammabbau kann zusätzlich die Biomethanproduktion um rund 42 % gesteigert werden.

Tabelle 3‑11: Handabdruck von HAMBURG WASSER durch die Einspeisung regenerativer Energie

| Handabdruck, Einspeisung regenerativer Energie43 | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|

| SUMME | t CO2-Äq. | - 15.230 | - 14.410 | - 15.310 |

| HWW | t CO2-Äq. | - | - | - |

| HSE | t CO2-Äq. | - 15.230 | - 14.410 | - 15.310 |

| Einspeisung von regenerativem Strom | t CO2-Äq. | - 1.700 | - 3.250 | - 3.950 |

| HWW | t CO2-Äq. | - | - | - |

| HSE | t CO2-Äq. | - 1.700 | - 3.250 | - 3.950 |

| Einspeisung von regenerativer Wärme | t CO2-Äq. | - 520 | - 430 | - 380 |

| HWW | t CO2-Äq. | - | - | - |

| HSE | t CO2-Äq. | - 520 | - 430 | - 380 |

| Einspeisung von Biomethan | t CO2-Äq. | - 13.010 | - 10.740 | - 10.980 |

| HWW | t CO2-Äq. | - | - | - |

| HSE | t CO2-Äq. | - 13.010 | - 10.740 | - 10.980 |

Der überschüssige Teil der regenerativ erzeugten Energie wird an Dritte verkauft bzw. in Form von Strom, Biomethan und Wärme in externe Netze eingespeist44. Mit der Abgabe/dem Verkauf CO2-frei erzeugter, regenerativer Energie an Dritte ist ein positiver Handabdruck45 des Unternehmens verbunden: Durch die Einspeisung wird die Energiewende vorangebraucht und CO2-Emissionen bei Dritten vermieden, die bei der Verwendung fossiler, nicht regenerativer Energien entstehen würde.

2024 hat HAMBURG WASSER durch den Verkauf und die Einspeisungen eigenerzeugter, regenerativer Energien fossile CO2-Emissionen in Höhe von 15.310 t ersetzt. In Tabelle 3‑11 ist dargestellt, in welcher Höhe CO2-Emissionen durch die Einspeisung der regenerativen Energie durch HAMBURG WASSER eingespart werden konnte. Darüber hinaus wird derzeit ein Klimaschutzplan entwickelt, der auch die übrigen Emissionen in den Blick nimmt und eine Vermeidung von Treibhausgasemissionen zum Ziel hat.

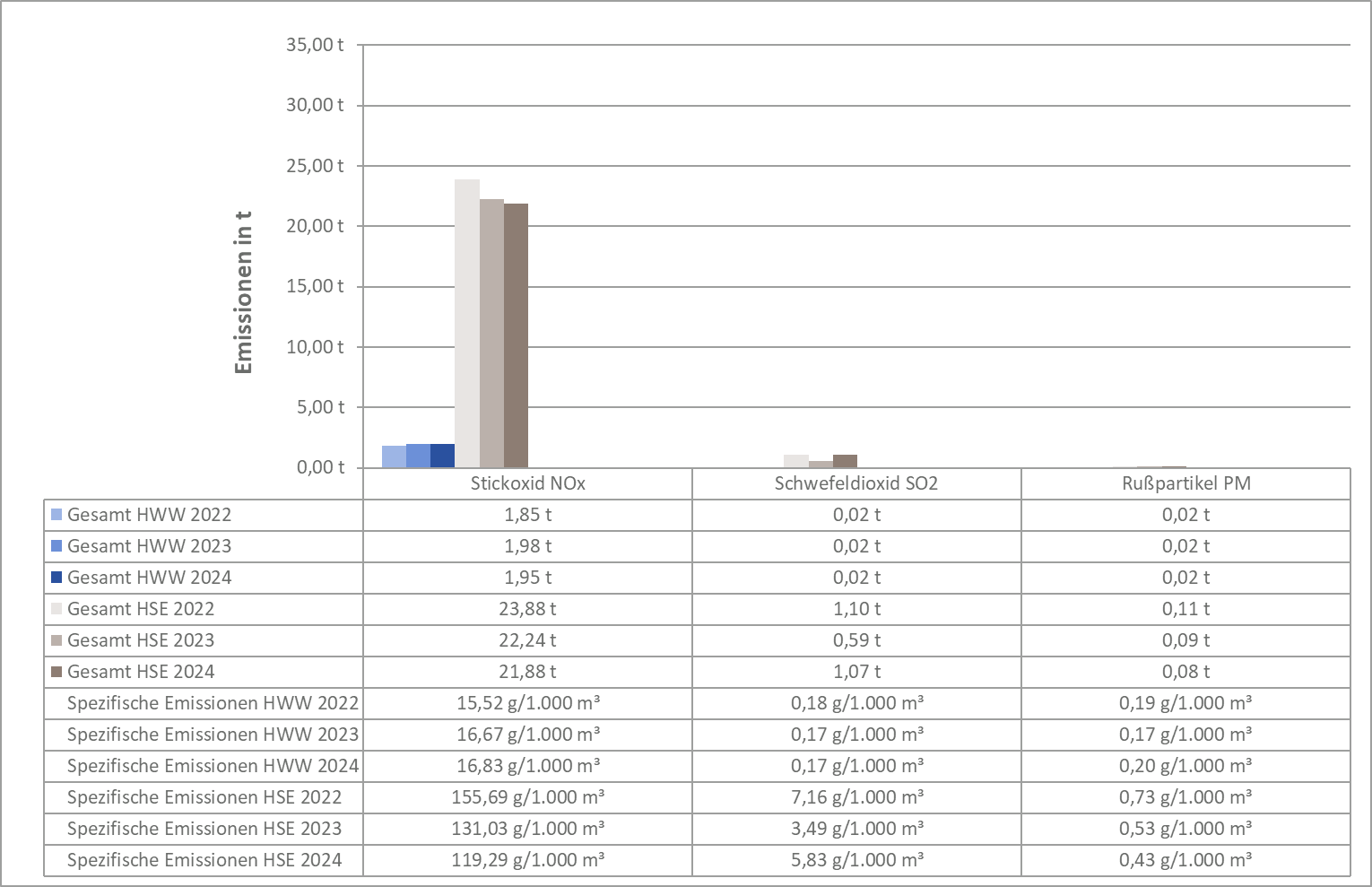

Der Bilanzierungsrahmen für die Emissionen von Luftschadstoffen umfasst die Strom- und Wärmeerzeugung, inkl. der Klärschlammverbrennung sowie den Fuhrpark. Die detaillierte Methodik kann der Umwelterklärung 2022 entnommen werden.

Die Emissionen säurebildender Luftschadstoffe von HAMBURG WASSER sind in Abbildung 3‑18 dargestellt. Ihre Reduktion ist vor allem auf die HSE zurückzuführen. Auch für HWW ist ein abnehmender Trend zu beobachten, der auf die Modernisierung der Fuhrparkflotte zurückzuführen ist.

Den größten Anteil am Rückgang der Emissionen von NOx und Rußpartikeln hat die Modernisierung des Fuhrparks. Die SO2-Emissionen sind aufgrund der Klärschlammverbrennung gesunken. Um die innerstädtische Schadstoffbelastung sowie Emissionen zu reduzieren, wurden bereichsübergreifend ca. 30 Elektrofahrräder inkl. E-Lastenfahrräder angeschafft. Der Einsatz von E-Lastenrädern zum Austausch von Wasserzählerkapseln und Hauswasserzähler wurde im Bereich Netze Wassermessung getestet und soll zukünftig eine weitere Option zur Emissions- und Schadstoffreduktion bieten.

Abbildung 3‑18: Schadstoffemissionen aus dem Energieeinsatz 2024 im Vergleich zu den Vorjahren46

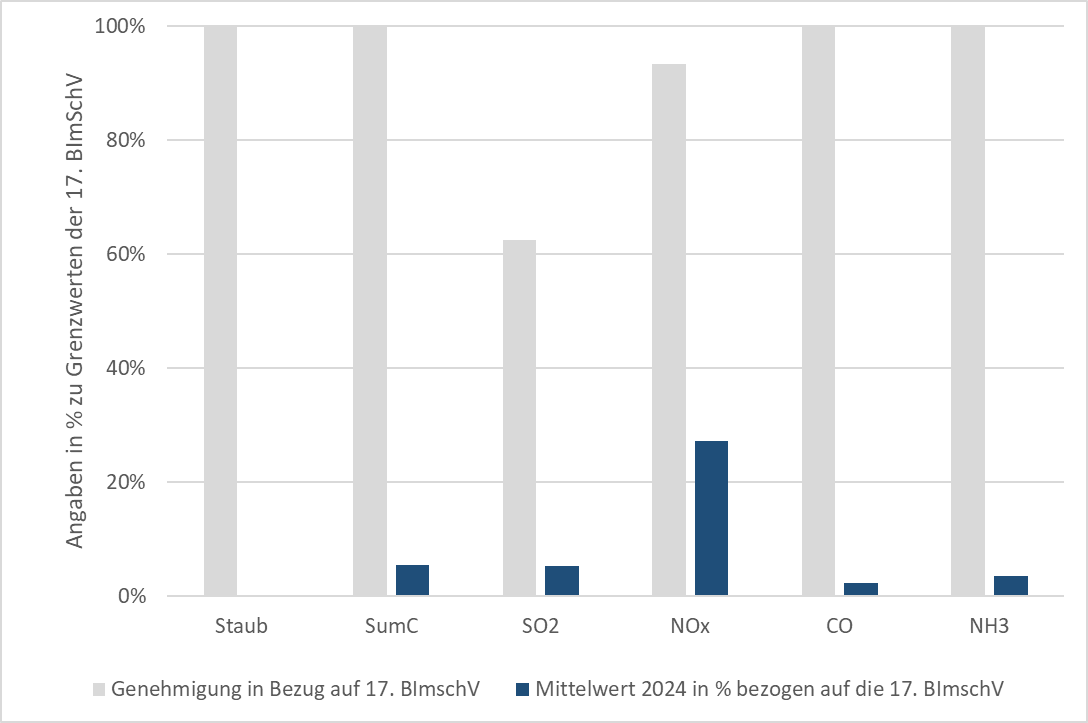

Die Anlage zur Klärschlammverbrennung ist nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt. Die Emissionsgrenzwerte sind in der Betriebsgenehmigung der Anlage definiert und leiten sich aus den Vorgaben der 17. BImSchV ab. Durch Aktualisierung der BVT-Schlussfolgerungen für die Abfallverbrennung (WI) wurde, zur Überführung in nationales Recht, Anfang 2024 die 17. BImSchV novelliert. Infolgedessen sind die Anforderungen an die Rauchgasreinigung und die Emissionsmessung gestiegen. In Abbildung 3‑19 und Abbildung 3‑20 sind die kontinuierlich bzw. diskontinuierlich gemessenen Emissionen der Klärschlammverbrennung als Mittelwerte des Jahres 2024 und die Genehmigungswerte angegeben. 2024 wurden im regulären Betrieb alle Emissionsgrenzwerte sicher eingehalten.

Anhang der aktuellen Emissionsdaten wird deutlich, dass die bereits seit 1997 bestehende Anlage mit einer gestuften Luftführung in der Wirbelschichtkesselanlage inklusive einer Rauchgasrezirkulation sowie einer vierstufigen Rauchgas-reinigung die beste verfügbare Technik für die Minimierung von Emissionen aus der Klärschlammverbrennung darstellt. Dieses Verfahrenskonzept wird im Zuge der Erweiterung um eine vierte Verbrennungslinie übertragen und noch weiter verfeinert.

|

SumC: Gesamtkohlenstoff SO2: Schwefeldioxide NOx: Stickoxide CO: Kohlenstoffmonoxid NH3: Ammoniak |

|---|---|

Abbildung 3‑19: Kontinuierlich gemessene Emissionen Klärschlammverbrennung Mittelwerte 202447 bezogen auf die Grenzwerte der 17. BImSchV

Abbildung 3‑20: Diskontinuierlich gemessene Emissionen Klärschlammverbrennung Mittelwerte 2024 bezogen auf die Grenzwerte der 17. BImSchV

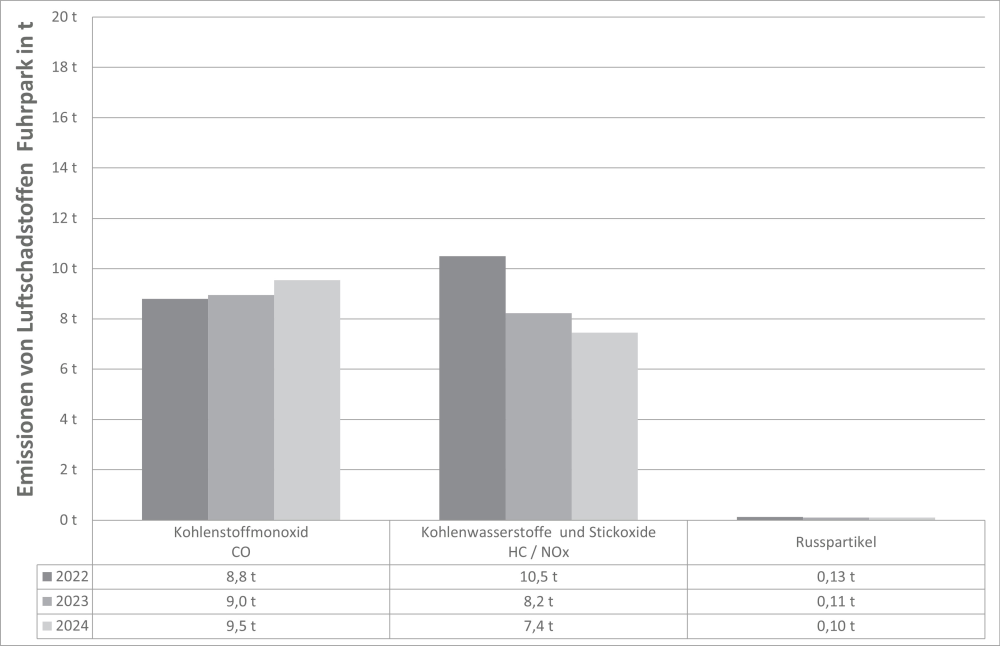

Der leicht gesunkene Verbrauch an Dieselkraftstoff und die vermehrte Anschaffung von emissionsärmeren Fahrzeugen spiegelt sich in einer Reduktion der Schadstoffemissionen des Fuhrparks wider. Die von der gesamten Fahrzeugflotte von HAMBURG WASSER verursachten Emissionen von Kohlenwasserstoffen/Stickoxiden, Kohlenstoffmonoxid und Rußpartikeln sind in Abbildung 3‑21 dargestellt. Gegenüber 2023 konnten die Emissionen von Kohlenwasserstoffen / Stickoxiden sowie von Rußpartikeln erneut gesenkt werden. Die Emissionen von Kohlenstoffmonoxid sind leicht gestiegen.

Abbildung 3‑21: Schadstoffemissionen48 des Fuhrparks HAMBURG WASSER 2024 im Vergleich zu den Vorjahren

HAMBURG WASSER verwendete 2024 keinen Rohstoff von der Liste der kritischen Rohstoffe der EU49 direkt als Bau-, Betriebs- oder Hauptverbrauchsmaterial. In IT-Komponenten sind jedoch kritische Rohstoffe enthalten, weshalb sich HAMBURG WASSER um eine Weiterverwendung noch brauchbarer Geräte bemüht. Von den 2024 ausgemusterten Geräten wurden 28% noch nicht verwertet, 43% einer Weiternutzung zugeführt und 29% der Geräte wurden entsorgt.

Der Einsatz von Bau-, Betriebs- und Hauptverbrauchsmaterialien in den unternehmenseigenen Prozessen und Anlagen von HAMBURG WASSER und der damit einhergehende Verbrauch an Rohstoffen und Ressourcen ist ein wesentlicher Umweltaspekt des Unternehmens. Es gibt verschiedene Projekte mit dem Ziel, durch die Optimierung von Prozessabläufen oder die Entwicklung von Alternativen in der Prozesstechnik die Menge der verwendeten Rohstoffe und Ressourcen zu reduzieren.

Um zukünftig den Einbau von Primärbaustoffen zu reduzieren und den Wertstoffkreislauf von Böden weiter zu forcieren, plant HAMBURG WASSER gemeinsam mit den städtischen Leitungsnetzbetreibern HEnW und Hamburger Energienetze (fusioniert aus SNH und GNH) die Errichtung einer Bodenbehandlungsanlage BONT (BOdenmanageNT-Anlage). Mit der Bodenbehandlungsanlage werden Aushubböden für den städtischen Wiedereinbau aufbereitet und werden nicht dem Stoffkreislauf entzogen, da die Deponierung von Böden reduziert wird. Derzeit ist aufgrund unterschiedlicher vergaberechtlicher Anforderungen der an BONT beteiligten städtischen Unternehmen eine direkte Inhouse-Vergabe der Bodenaufbereitung für HAMBURG WASSER nicht möglich. Die entsprechenden Randbedingungen befinden sich derzeit zwischen den städtischen Netzbetreibern in Klärung.

HAMBURG WASSER sieht sich außerdem als Vorreiter für einen aktiven Ressourcenschutz und engagiert sich über seine Tochter, die Hamburger Phosphorrecycling GmbH konsequent beim Thema Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammaschen.

Die Trinkwasseraufbereitung erfolgt bei HAMBURG WASSER überwiegend mithilfe naturnaher Verfahren. Die Mengen eingesetzter Aufbereitungschemikalien sind daher bezogen auf die produzierte Reinwassermenge sehr gering. Sie können Tabelle 3‑12 entnommen werden.

Aufgrund der sehr guten Wasserqualität kann das Trinkwasser größtenteils ohne Desinfektion in das Rohrnetz eingespeist werden. Seit 2011 ist daher nur noch in einem der sechzehn Wasserwerke und im Hauptpumpwerk Rothenburgsort eine Desinfektion erforderlich.

Tabelle 3‑12: Materialeinsatz und Gefahrstoffverbrauch bei der Trinkwasseraufbereitung und -desinfektion 2024

| Materialeinsatz | Wirkung | Einheit | 2024 |

|---|---|---|---|

| Natriumchlorit | Trinkwasserdesinfektion | t | 31 |

| Chlorgas | Trinkwasserdesinfektion | t | 9 |

| Sauerstoff | Oxidation der Wasserinhaltsstoffe Eisen und Mangan | t | 197 |

| Polyaluminiumchlorid (PAC) | Behandlung des bei der Trinkwasserproduktion anfallenden Abwassers: Verbesserung des Absetzverhaltens des Eisenschlamms | t | 25 |

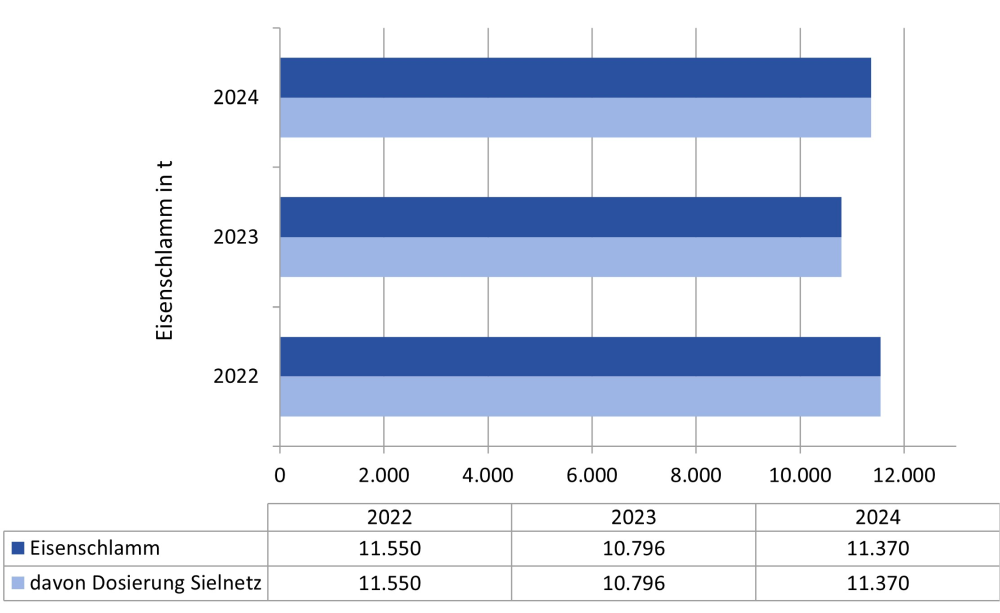

Der Materialeinsatz und Gefahrstoffverbrauch bei der Abwasserableitung und -behandlung 2024 ist in Tabelle 3‑13 angegeben. Beim Transport von Abwasser über weite Fließwege kommt es unweigerlich zu Fäulnisprozessen, die unangenehme Geruchsentwicklungen mit sich bringen. Durch den Einsatz von Zusatzstoffen kann hier die Entwicklung von Geruchsbelästigungen wirksam bekämpft werden. Wenn möglich, wird eine Vermeidung von Geruchsbelästigungen durch Abluftabsaugungen angestrebt. Ziel ist es, die Dosierung von Zusatzstoffen so gering wie möglich zu halten. Aus diesem Grund wird seit 2007 der bei der Trinkwasserproduktion anfallende Eisenschlamm im Sielnetz zur Schwefelbindung und Geruchsbekämpfung wiederverwendet.

Bei der Abwasserbehandlung wird der Großteil der Zusatzstoffe für eine verbesserte Trennung von Wasser und Schlamm eingesetzt. Flockungsmittel, Fällmittel und Flockungshilfsmittel verbessern die Ausfällung im Wasser unerwünschter Nährstoffe, wie z. B. Phosphaten, die Absetzbarkeit der Schlammflocken bzw. die Entwässerbarkeit von Schlämmen.

Tabelle 3‑13: Materialeinsatz und Gefahrstoffverbrauch bei der Abwasserableitung und -behandlung 2024

| Stoff | Wirkung | Einheit | 2024 |

|---|---|---|---|

| Wasserstoffperoxid | Vermeidung von Geruchsemissionen (Kanalnetz), Brauchwasseraufbereitung (Klärwerksverbund) | t | 10 |

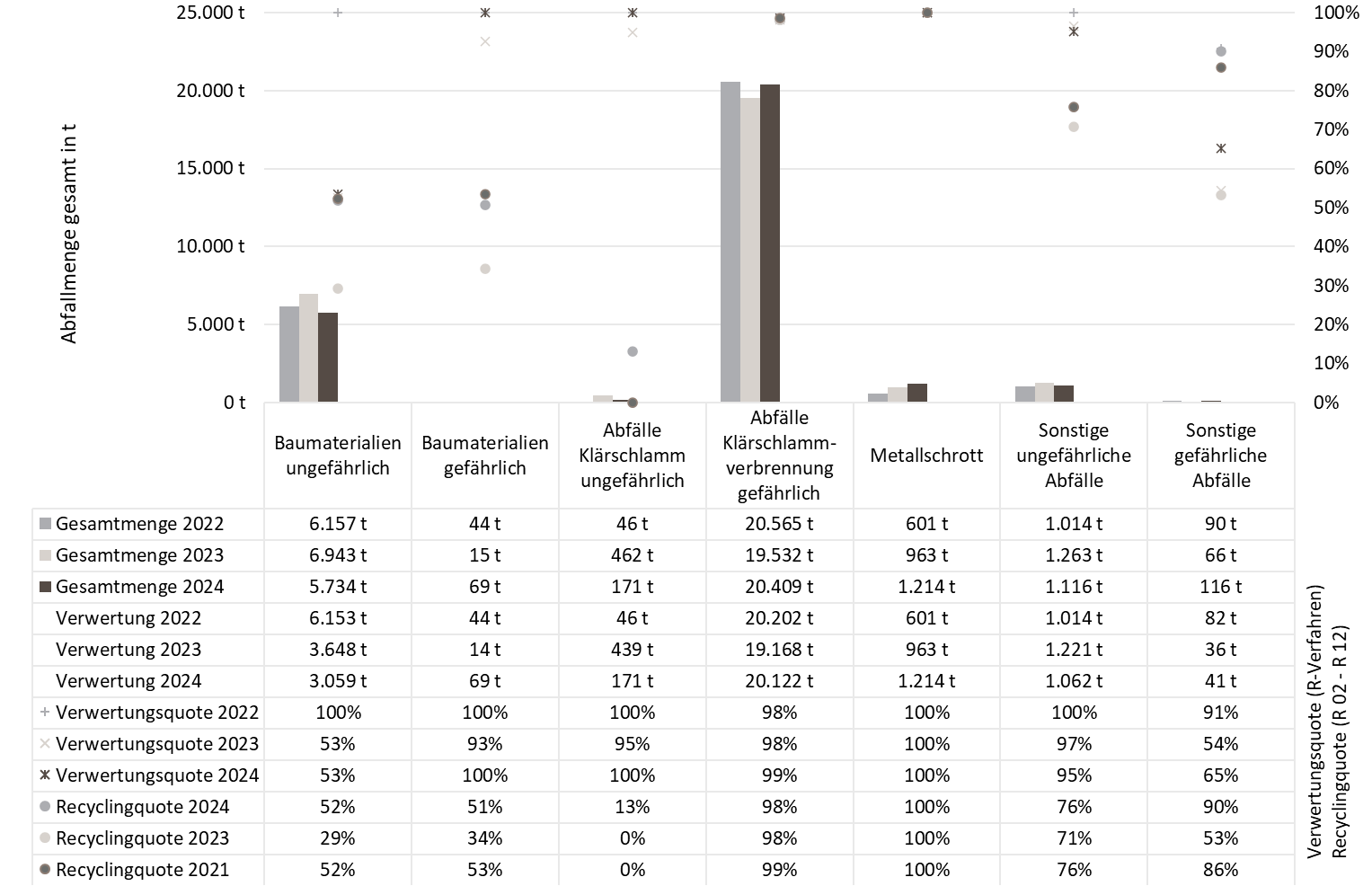

| Eisen(II)-chlorid | Vermeidung von Geruchsemissionen (Kanalnetz) | t | 501 |