In den Morgenstunden des 5. Mai 1842 bricht in einem Fachwerkspeicher des Deichstraßenfleetes Feuer aus. Im dicht bebauten Kaufmannsviertel zwischen Rödingsmarkt und Deichstraße stehen die Speicher eng, jeder bis unter das Dach vollgepackt mit leicht brennbaren Gütern. Noch vor dem Eintreffen der ersten Löschtrupps greifen die Flammen auf umliegende Häuser über.

Schnell mangelt es an Löschwasser

Die gerade fertiggestellte Bergedorfer Eisenbahn transportiert Löschmannschaften in die Stadt und Brandopfer heraus. Spritzenmannschaften, Soldaten und Fuhrleute aus benachbarten Städten und Ländern eilen zu Hilfe, sie können aber zusammen mit den einheimischen Kräften die Ausbreitung des Feuers lediglich verzögern. Schnell mangelt es an Löschwasser. Ein glücklicher Umstand verhindert noch größere Zerstörungen: Als bereits ein Drittel der Stadt in Schutt und Asche liegt, ändert sich die Windrichtung.

An der Alster und den Wallanlagen kam die Feuerwalze am 8. Mai zum Stillstand. 51 Menschen kamen ums Leben, rund 20.000 Menschen wurden durch den Brand obdachlos.

Leitungswasser nur für Wohlhabende

Neben bekannten Kirchen und Gebäuden vernichteten die Flammen auch die beiden Wasserkünste am Oberdamm und die Smithsche Felsenwasserkunst am Alstertor.

Wasserkünste entstanden in Hamburg bereits im späten Mittelalter als frühe Wasserwerke. Sie hoben über unterschiedliche Systeme wie Mühlräder Wasser aus der Alster, um es dann über kleinere Leitungssysteme an wohlhabende Privathaushalte zu verteilen.

Wer sich die private Wasserversorgung nicht leisten konnte, bezahlte eine Wasserträgerin oder einen Wasserträger oder ging zu einem Wasserwagen. Egal ob über die Wasserkunst oder in Handarbeit: Rein und frisch wie unser heutiges Trinkwasser war die damalige Versorgung nicht. Wasser aus dem Fluss wurde nicht nur genutzt, hier wurde auch das anfallende Abwasser entsorgt.

Hamburgs öffentliche Wasserversorgung entsteht

Die Löschwasserversorgung hatte beim großen Brand versagt. Zudem war ein Großteil der privaten Wasserversorgung zerstört. Die Bürgerschaft musste die Trink- und Löschwasserversorgung neu regeln – und fasste einen visionären Plan: Ein neues, staatliches Wasserversorgungsnetz sollte die gesamte Stadt versorgen, außerdem sollte die Abwasserentsorgung geregelt werden. Hinzu kam ein Netz aus Hydranten, Notpfosten genannt, mit denen die Feuerwehr in Zukunft schnell über ausreichend Löschwasser verfügen konnte.

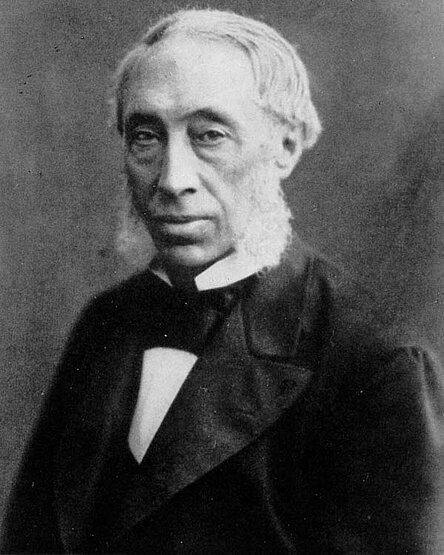

Bevor die Trinkwasserversorgung startete, ging Hamburgs erster Abwasserkanal, in Hamburg Siel genannt, 1843 in Betrieb. Der Baubeginn des Wassernetzes folgte zwei Jahre später. Am 26. Juni 1844 kam der Beschluss, ein öffentliches Wasserversorgungssystem für die Stadt zu errichten. Der britische Ingenieur William Lindley übernahm als verantwortlicher Ingenieur Konzeption und Umsetzung.

Seit 1848 gab es dann per Druckrohrturm Wasser aus dem ersten Wasserwerk in Rothenburgsort: Ausgestattet ist die Anlage mit drei Becken, in denen sich Schwebeteilchen aus dem Elbwasser absetzen konnten. Der Druckrohrturm erinnert als Wahrzeichen von Rothenburgsort auch heute noch an die Wiege der öffentlichen Wasserversorgung der Hansestadt.